偽陽性のはなし [科学・技術]

信じるか信じないかはあなた次第だが、私たちの周りには1000人に1人の割合で宇宙人が紛れ込んでいる。これを取り締まる政府機関MIBは秘密裏に捜査を展開しており、怪しい輩を捕らえると速やかに検査を行う。我が国におけるMIBの検査技術は、完璧とは言えないまでも世界に誇る高水準だ。宇宙人5人中4人の正体を見抜く能力があるし、被疑者が地球人だった場合は100人中99人の潔白を保証できる。しかし巷では、少なからぬ無実の地球人がMIBに連れ去られているという噂が跡を絶たない。宇宙人が悪あがきで流したデマか、それとも組織ぐるみの陰謀か?

信じるか信じないかはあなた次第だが、私たちの周りには1000人に1人の割合で宇宙人が紛れ込んでいる。これを取り締まる政府機関MIBは秘密裏に捜査を展開しており、怪しい輩を捕らえると速やかに検査を行う。我が国におけるMIBの検査技術は、完璧とは言えないまでも世界に誇る高水準だ。宇宙人5人中4人の正体を見抜く能力があるし、被疑者が地球人だった場合は100人中99人の潔白を保証できる。しかし巷では、少なからぬ無実の地球人がMIBに連れ去られているという噂が跡を絶たない。宇宙人が悪あがきで流したデマか、それとも組織ぐるみの陰謀か?答えはそのどちらでもない。統計学で有名なベイズの定理なる数学法則があり、前述のケースを定理に従って計算すると、検査で宇宙人と判定された容疑者が実際に宇宙人である確率は約7.4%に過ぎない。残りの9割以上は地球人の誤認逮捕である。なぜそんなことになるかというと、身近なアナロジーとしては「隣人によく似た人を見かけたとき、それが本人である確率」を思い浮かべてほしい。近所のスーパーであればまず本人で間違いないが、隣人とバッタリ会うはずのない海外旅行先ならおそらく他人の空似に過ぎないだろう。つまり、前提として隣人がそこにいそうな可能性(統計学ではこれを事前確率という)次第で結論が左右される。1000人中999人は地球人だから、そもそも宇宙人に行き当たる事前確率が非常に低い。それに加えて1%の低確率ながら地球人を宇宙人と見誤ってしまう検査の限界が、誤認逮捕(他人の空似)を頻出させるのである。詳しい説明は省いたが、もし本稿読者が私の職場の学生なら、来期講義の9回目くらいでMIBの例題を解説する。

病院の検査で本当は罹患していないのに陽性と出てしまう場合、これを偽陽性という。検診で陽性と言われ不安になったが精密検査で異常がなくホッとした、という例はザラにあるが、これが偽陽性だ。検査が信頼できないせいではなく統計の悪戯で、数学的にはMIBの話と同じ問題だ。先程の数値をそのまま借りれば、1000人中1人がかかる疾患について陽性5人中4人に陽性反応、陰性100人のうち99人に陰性反応が出る検査があったとしたら、陽性適中率はたった7.4%に過ぎず、残りの92%強は偽陽性ということになる。検査精度が同じなら、稀な(事前確率の低い)病気ほど偽陽性の率は高く、逆に偽陰性(検査陰性が実際は陽性のケース)の確率は低くなる。日本医師会によれば、がん検診の陽性適中率は胃がんで1.24%、最も可能性の高い乳がんでも3.73%とのことで、統計上は検査陽性の大半が偽陽性ということになる。

さて新型コロナウィルスはどうか?現時点では、濃厚接触者や発症者など感染の事前確率が高い母集団が検査の主対象なので、がん検診に比べれば陽性適中率は高いはずだ。それでも確率論的には一定数の偽陽性は避けられないだろう。陽性だったが結局無症状だった対象者の中には、偽陽性の人が含まれていた可能性もある。今後どれだけ検査対象を広げていくのか定かでないが、対象者の敷居を下げれば母集団全体に対する感染者数の割合が薄まり事前確率は下がるので、偽陽性の可能性は上がる。つまり疑心暗鬼に駆られてとりあえず検査を求める人が増えると、無感染者に次々と偽陽性反応が出てかえって不安を増幅させる悪循環にハマっていくのではないか。確定診断を待つ重症患者に検査は死活問題なので、PCR検査の規模拡大を渋る国の動向に同調するつもりはないが、かと言って不安だからと誰でも検査できるようになるとむしろパニックを誘引する社会的リスクがある。

イベントが相次いで中止され、学校は突然長期休校を言い渡され、現実がフィクションの世界に溶け込んでいくような奇妙な空気が国中を覆い始めている。現状を過剰でも過小でもなく正確に分析する冷静さが、いま何よりも大切ではないか。なお一応断っておくが、冒頭の宇宙人の話は紛れもないフィクションである。

幸福の代償 [文学]

『ゲド戦記』を書いたアメリカの作家アーシュラ・ル=グウィンの短編に『オメラスから歩み去る者たち』という不思議な作品がある。オメラスとは犯罪や戦争と無縁な平和に満たされた架空の街で、人々が思い思いに夏の到来を祝って集う華やいだ日常が綴られる。だがこの街の一角にただ一人、その幸福を分かち合うことの許されない孤独な子供がいる。子供は窓のない小部屋に幽閉されたまま劣悪な環境に放置され、気遣いの言葉一つかけてもらうことすら叶わない。オメラスで育つ少年少女は遅かれ早かれそんな街の秘密を知り、当然ながら憤りや悲しみに震える者もいる。だが彼らはやがて、子供が置かれた現実を直視することを止める。何故なら、不幸な子供の犠牲の上にこそ街の平穏な秩序が支えられていると気付いているからだ。もし子供を救い自由のもとに解き放てば、オメラスの人々が享受する幸福の日々は遠からず終わりを告げる。

『ゲド戦記』を書いたアメリカの作家アーシュラ・ル=グウィンの短編に『オメラスから歩み去る者たち』という不思議な作品がある。オメラスとは犯罪や戦争と無縁な平和に満たされた架空の街で、人々が思い思いに夏の到来を祝って集う華やいだ日常が綴られる。だがこの街の一角にただ一人、その幸福を分かち合うことの許されない孤独な子供がいる。子供は窓のない小部屋に幽閉されたまま劣悪な環境に放置され、気遣いの言葉一つかけてもらうことすら叶わない。オメラスで育つ少年少女は遅かれ早かれそんな街の秘密を知り、当然ながら憤りや悲しみに震える者もいる。だが彼らはやがて、子供が置かれた現実を直視することを止める。何故なら、不幸な子供の犠牲の上にこそ街の平穏な秩序が支えられていると気付いているからだ。もし子供を救い自由のもとに解き放てば、オメラスの人々が享受する幸福の日々は遠からず終わりを告げる。一頃流行ったハーバード大マイケル・サンデル教授の本では、ベンサムの功利主義を論ずる題材の一つとしてオメラスの物語が紹介される。英国の思想家ジェレミ・ベンサムは「最大多数の最大幸福」を唱えたことで有名だ。雑に要約すれば、たとえ一部の個人の犠牲が伴っても社会全体の幸福(快楽)を最大化する施政が善である、ということになる。囚われの子供一人の苦しみと引き換えに社会の幸福が担保されるオメラスの世界は、ベンサム的価値基準では肯定されるが、現代的な人権意識に照らせば到底容認されない。サンデルによるこの問題提起は、ほとんどそのままの形でウィルス水際対策に現実化した。クルーズ船の乗客や武漢帰還者を隔離すれば国土の安全は保たれるが、検疫期間が長引けば当事者の人権は著しく制限される。

ただ、ル=グウィンの思考の源泉はもっと深いところにある。オメラスの人々は賢人でも聖人でもなく、欲も弱さも併せ持った私たちと同じ人間だ。彼らは至上の幸福を手にしながら、心の底ではその幸福がいつ潰えるかと怖れている。御伽話のような桃源郷を信じるほどウブではないから、幸福を維持するには相応の代償が必要だと考える。作者は、幽閉された子供がどうやって社会の幸福に奉仕しているのか、その仕組みについては一切触れない。なぜなら、子供の犠牲が続く限り社会の安寧が担保されると人々が「信じている」こと、その盲目的な信念の裏に潜む秩序崩壊への怖れこそが、物語の本質だからだ。

日本各地で新型コロナの感染者が見つかると、ニュース速報が飛び交い感染経路や行動履歴がたちまち詳らかにされる。情報が速やかに共有されるのは健全な社会の証であるが、緊迫感あふれる連日の報道は、正体不明のウィルス蔓延が徐々に社会を蝕んでいくかのような終末論的な世界像をわざわざ醸成している感もある。オメラスの人々が幸福な日常を失う不安から一人の子供の犠牲を黙認したように、新型コロナに対する過敏な反応がエスカレートすれば社会全体が判断力のバランスを失いかねない。品薄のマスクを求めて店頭で小競り合いになったり、地下鉄で咳込む乗客と口論になったり、そういったできごとがもはや対岸の火事ではなくなっている。感染症そのもののリスクより、社会の理性が試されるフェーズに入りつつあるのではないか。

10ページに満たないオメラスの物語は、ひときわ謎めいた一節で唐突に終わる。最後に語られるのは、囚われた子供の不条理を受け入れることができず、人知れず街を出て行く少年少女たちだ。彼らがどんな暮らしを求めどこを目指すのか、何も明らかにされない。だがオメラスを去る者たちは、社会全体がスルーする理不尽を容認せず、その矛盾を考え続ける人々である。ル=グウィンが人類に託した、一抹の希望を見る思いがする。

隣のレジは早い [宗教]

ある日街角で、ただ一言おまえも死ぬぞ と書かれた張り紙が目に入ったら、大抵の人はギョッとして二度見するのではないか。本当にあった掲示物だが、悪戯でも呪文でも恐喝事件でもない。郡上市の願蓮寺というお寺の門前に一頃貼られていたメッセージで、2018年お寺の掲示板大賞(詳細はここに)に輝いた問題作である。

お寺の掲示板大賞は仏教伝道協会が主催するコンテストで、ツイッターやインスタで投稿を募り「標語内容の有難さ・ユニーク・インパクト等」をもとに受賞作が選ばれるとのことである。上述の物騒な大賞以外にもユニークな入選作が目白押しだ。「行き先をググれば行き方がわかる。往き先を念ずれば生き方がわかる。」とあざといくらい技巧的な作品もあれば、「ボーッと生きてもいいんだよ」みたいな相田みつを路線のユルいポエムも健闘している。「No ご先祖、No LIFE」とかベタなパクリ作品もあるが、言われてみれば生物学的に反駁の余地のない真理を突いているではないか。本家タワーレコードも真っ青だ。

お寺の掲示板大賞は仏教伝道協会が主催するコンテストで、ツイッターやインスタで投稿を募り「標語内容の有難さ・ユニーク・インパクト等」をもとに受賞作が選ばれるとのことである。上述の物騒な大賞以外にもユニークな入選作が目白押しだ。「行き先をググれば行き方がわかる。往き先を念ずれば生き方がわかる。」とあざといくらい技巧的な作品もあれば、「ボーッと生きてもいいんだよ」みたいな相田みつを路線のユルいポエムも健闘している。「No ご先祖、No LIFE」とかベタなパクリ作品もあるが、言われてみれば生物学的に反駁の余地のない真理を突いているではないか。本家タワーレコードも真っ青だ。

個人的に一番ウケた傑作は「隣のレジは、早い。」だ。確かに、一番空いているレジを選んだはずが、隣の列にあとから並んだおばちゃんが先に会計を済ませている、といった事象が私の周りで不思議と多いのである。こんなことで何となく損をした気分になるのは、解脱への道のりはまだまだ長いということこか。お釈迦さまの時代にレジがあったか定かでないが、人類の変わらぬ煩悩を生活の一コマで鋭く切り取る視点が冴えている。

私が住む愛知県は寺や神社が多いことで知られ、その数何と8000を超え全都道府県中1位を誇る。近年になって開発が進んだ住宅地に住んでいるせいかあまり寺社仏閣に囲まれている実感はないのだが、逆に言えば昔ながらの地域では犬も歩けば坊様に当たる高密度かもしれない。とは言え地域社会とのつながりがかつてより希薄な昨今、寺や神社にお世話になるのは初詣と法事くらい、という人は多いのではないか(私もその一人だ)。ふだん縁が薄いせいで、お寺のお参りでうっかり柏手を打ちそうになったり、法事で焼香が1回か3回かわからなくて前の人の作法をこっそり真似したり、ちょっと気まずい体験の持ち主もいるだろう(私もその一人だ)。ちなみに焼香の回数は宗派によって違うらしい。

寺から足が遠のきがちな現代人に少しでも立ち止まってもらおうと、境内の掲示物に斬新な工夫をこらす住職があちらこちらにおられる。お寺の掲示板大賞は、SNSを活用してそんな地道な努力を全国に紹介する試みとして面白い。おまえも死ぬぞ、とかパンチが効きすぎて悪ノリぎりぎりだが、隅に小さく「釈尊」と添えられているから立派な仏の教えである。仏教には生死一如という言葉があり、生があるから死があるように死があるから生があるのであって、いずれ訪れる死を直視すればこそ生きる重さや輝きを知る、いうようなことらしい。語り出せば言葉が尽きない死生観を極限まで濃縮した金言が「おまえも死ぬぞ」であり、科白のインパクトはもとより余白の深さが染みる。

お寺の掲示板大賞は仏教伝道協会が主催するコンテストで、ツイッターやインスタで投稿を募り「標語内容の有難さ・ユニーク・インパクト等」をもとに受賞作が選ばれるとのことである。上述の物騒な大賞以外にもユニークな入選作が目白押しだ。「行き先をググれば行き方がわかる。往き先を念ずれば生き方がわかる。」とあざといくらい技巧的な作品もあれば、「ボーッと生きてもいいんだよ」みたいな相田みつを路線のユルいポエムも健闘している。「No ご先祖、No LIFE」とかベタなパクリ作品もあるが、言われてみれば生物学的に反駁の余地のない真理を突いているではないか。本家タワーレコードも真っ青だ。

お寺の掲示板大賞は仏教伝道協会が主催するコンテストで、ツイッターやインスタで投稿を募り「標語内容の有難さ・ユニーク・インパクト等」をもとに受賞作が選ばれるとのことである。上述の物騒な大賞以外にもユニークな入選作が目白押しだ。「行き先をググれば行き方がわかる。往き先を念ずれば生き方がわかる。」とあざといくらい技巧的な作品もあれば、「ボーッと生きてもいいんだよ」みたいな相田みつを路線のユルいポエムも健闘している。「No ご先祖、No LIFE」とかベタなパクリ作品もあるが、言われてみれば生物学的に反駁の余地のない真理を突いているではないか。本家タワーレコードも真っ青だ。個人的に一番ウケた傑作は「隣のレジは、早い。」だ。確かに、一番空いているレジを選んだはずが、隣の列にあとから並んだおばちゃんが先に会計を済ませている、といった事象が私の周りで不思議と多いのである。こんなことで何となく損をした気分になるのは、解脱への道のりはまだまだ長いということこか。お釈迦さまの時代にレジがあったか定かでないが、人類の変わらぬ煩悩を生活の一コマで鋭く切り取る視点が冴えている。

私が住む愛知県は寺や神社が多いことで知られ、その数何と8000を超え全都道府県中1位を誇る。近年になって開発が進んだ住宅地に住んでいるせいかあまり寺社仏閣に囲まれている実感はないのだが、逆に言えば昔ながらの地域では犬も歩けば坊様に当たる高密度かもしれない。とは言え地域社会とのつながりがかつてより希薄な昨今、寺や神社にお世話になるのは初詣と法事くらい、という人は多いのではないか(私もその一人だ)。ふだん縁が薄いせいで、お寺のお参りでうっかり柏手を打ちそうになったり、法事で焼香が1回か3回かわからなくて前の人の作法をこっそり真似したり、ちょっと気まずい体験の持ち主もいるだろう(私もその一人だ)。ちなみに焼香の回数は宗派によって違うらしい。

寺から足が遠のきがちな現代人に少しでも立ち止まってもらおうと、境内の掲示物に斬新な工夫をこらす住職があちらこちらにおられる。お寺の掲示板大賞は、SNSを活用してそんな地道な努力を全国に紹介する試みとして面白い。おまえも死ぬぞ、とかパンチが効きすぎて悪ノリぎりぎりだが、隅に小さく「釈尊」と添えられているから立派な仏の教えである。仏教には生死一如という言葉があり、生があるから死があるように死があるから生があるのであって、いずれ訪れる死を直視すればこそ生きる重さや輝きを知る、いうようなことらしい。語り出せば言葉が尽きない死生観を極限まで濃縮した金言が「おまえも死ぬぞ」であり、科白のインパクトはもとより余白の深さが染みる。

人類はウィルスと共存できるか [科学・技術]

メディアは連日、新型コロナウィルスの話題で持ちきりである。感染者が出たクルーズ船が帰港を前に2週間の隔離措置をくらい、とくに窓のない内部屋で軟禁状態にある乗客が気の毒でならない。もしカルロス・ゴーン氏がこの船に乗っていたら、きっと密かに荷物に紛れて脱出し、記者会見を催し不満をぶちまけるだろうか。ウィルス拡散は自分を貶める陰謀だと言い出すかも知れない。

湖北省を中心に中国では600人超が亡くなっているので現地の緊迫ぶりは想像に難くないが、対照的に国外の死者は依然数えるほどしか出ていない。感染者数全体は各地で日々増えてはいるが、(少なくとも現時点では)ウィルスの致死性がさほど高いような印象は受けない。武漢市で犠牲者数が突出している背景には、ウィルスそのものより現地の医療体制が需要に追いついていない事情があるようだ。断片的な情報から結論を急ぐべきではないが、不安にかられた市民が病院に殺到した余波で重症患者のケアに手が回っていないのだとすれば、ウィルスの猛威というより人為的な2次災害の側面が強いことになる。現地の医療スタッフにのしかかる負担は想像を絶する。

湖北省を中心に中国では600人超が亡くなっているので現地の緊迫ぶりは想像に難くないが、対照的に国外の死者は依然数えるほどしか出ていない。感染者数全体は各地で日々増えてはいるが、(少なくとも現時点では)ウィルスの致死性がさほど高いような印象は受けない。武漢市で犠牲者数が突出している背景には、ウィルスそのものより現地の医療体制が需要に追いついていない事情があるようだ。断片的な情報から結論を急ぐべきではないが、不安にかられた市民が病院に殺到した余波で重症患者のケアに手が回っていないのだとすれば、ウィルスの猛威というより人為的な2次災害の側面が強いことになる。現地の医療スタッフにのしかかる負担は想像を絶する。

中国全土からの渡航を早々と禁止したアメリカだが、今季インフルエンザによる死者が米国内で1万人を超えたというから、犠牲者数だけで判断するならインフルエンザのほうが桁違いに脅威のはずである。それでも新型コロナウィルスにことさら神経を尖らすのは、感染力や重症化のリスクが未知数であることや、ワクチン含め治療法が確立していない事情が大きいと思われる。ウィルス自体の致死率が低いことが分かっても、インフルエンザなら毎年経験しているからそんなものかと思うだけだが、新型ウィルスは経験値がないので悪い方に想像が膨らみ出すと止まらない。私たちは、リスクの実態より不確実性の大きさに強い不安を喚起されがちである。

ウィルスは奇妙な生き物で、自律的な自己複製機能を持たないので他の動植物の体内でしか増殖できない(この点をめぐりウィルスはそもそも生物なのかという議論がある)。ダーウィニズム的にはウィルスの存在目的は子孫繁栄であって、患者を苦しめることが狙いではない。高熱が出るのはウィルスの仕業というより免疫機能が引き起こす生体防御反応だし、まして患者を死亡させてしまえばウィルス自体もダメージを被りかねない。無症状のまま気付かれずに増殖するのがウィルスの生存戦略としては最も効率的なはずだし、もちろん罹った患者もその方が楽だ。実際にインフルエンザだって感染に気づかぬまま治っていることも少なくない。発症し寝込んだり合併症で重症化したりするのは、患者にとってもウィルスにとっても想定外の不運という他ない。

人類にとってはウィルスなど永遠に撲滅されるに越したことはないが、それが叶わない以上ウィルスと労使交渉して、彼らの増殖に「胸を貸す」代わりになるべく無症状か軽症に抑える配慮を要請したいものだ。ウィルスが体力に余裕のある健康な人を選んで感染するだけで、重症患者はぐっと減るだろう(選ばれた人はいい気分はしないが無症状なら実害はない)。労使と言ったが身を削って奉仕するのは人間の方なので、私たちが労働者でウィルスが使用者である。新型ウィルスに散々振り回されている現状は、さながらブラック企業で酷使される様相を呈しているが、折しも働き方改革で労働条件改善が叫ばれるご時世、人類とウィルスが上手に共存する生態系モデルを追求してはどうだろう。そもそもウィルスに聞く耳があるか定かではないが。

湖北省を中心に中国では600人超が亡くなっているので現地の緊迫ぶりは想像に難くないが、対照的に国外の死者は依然数えるほどしか出ていない。感染者数全体は各地で日々増えてはいるが、(少なくとも現時点では)ウィルスの致死性がさほど高いような印象は受けない。武漢市で犠牲者数が突出している背景には、ウィルスそのものより現地の医療体制が需要に追いついていない事情があるようだ。断片的な情報から結論を急ぐべきではないが、不安にかられた市民が病院に殺到した余波で重症患者のケアに手が回っていないのだとすれば、ウィルスの猛威というより人為的な2次災害の側面が強いことになる。現地の医療スタッフにのしかかる負担は想像を絶する。

湖北省を中心に中国では600人超が亡くなっているので現地の緊迫ぶりは想像に難くないが、対照的に国外の死者は依然数えるほどしか出ていない。感染者数全体は各地で日々増えてはいるが、(少なくとも現時点では)ウィルスの致死性がさほど高いような印象は受けない。武漢市で犠牲者数が突出している背景には、ウィルスそのものより現地の医療体制が需要に追いついていない事情があるようだ。断片的な情報から結論を急ぐべきではないが、不安にかられた市民が病院に殺到した余波で重症患者のケアに手が回っていないのだとすれば、ウィルスの猛威というより人為的な2次災害の側面が強いことになる。現地の医療スタッフにのしかかる負担は想像を絶する。中国全土からの渡航を早々と禁止したアメリカだが、今季インフルエンザによる死者が米国内で1万人を超えたというから、犠牲者数だけで判断するならインフルエンザのほうが桁違いに脅威のはずである。それでも新型コロナウィルスにことさら神経を尖らすのは、感染力や重症化のリスクが未知数であることや、ワクチン含め治療法が確立していない事情が大きいと思われる。ウィルス自体の致死率が低いことが分かっても、インフルエンザなら毎年経験しているからそんなものかと思うだけだが、新型ウィルスは経験値がないので悪い方に想像が膨らみ出すと止まらない。私たちは、リスクの実態より不確実性の大きさに強い不安を喚起されがちである。

ウィルスは奇妙な生き物で、自律的な自己複製機能を持たないので他の動植物の体内でしか増殖できない(この点をめぐりウィルスはそもそも生物なのかという議論がある)。ダーウィニズム的にはウィルスの存在目的は子孫繁栄であって、患者を苦しめることが狙いではない。高熱が出るのはウィルスの仕業というより免疫機能が引き起こす生体防御反応だし、まして患者を死亡させてしまえばウィルス自体もダメージを被りかねない。無症状のまま気付かれずに増殖するのがウィルスの生存戦略としては最も効率的なはずだし、もちろん罹った患者もその方が楽だ。実際にインフルエンザだって感染に気づかぬまま治っていることも少なくない。発症し寝込んだり合併症で重症化したりするのは、患者にとってもウィルスにとっても想定外の不運という他ない。

人類にとってはウィルスなど永遠に撲滅されるに越したことはないが、それが叶わない以上ウィルスと労使交渉して、彼らの増殖に「胸を貸す」代わりになるべく無症状か軽症に抑える配慮を要請したいものだ。ウィルスが体力に余裕のある健康な人を選んで感染するだけで、重症患者はぐっと減るだろう(選ばれた人はいい気分はしないが無症状なら実害はない)。労使と言ったが身を削って奉仕するのは人間の方なので、私たちが労働者でウィルスが使用者である。新型ウィルスに散々振り回されている現状は、さながらブラック企業で酷使される様相を呈しているが、折しも働き方改革で労働条件改善が叫ばれるご時世、人類とウィルスが上手に共存する生態系モデルを追求してはどうだろう。そもそもウィルスに聞く耳があるか定かではないが。

舞台に上がる、舞台であがる: ピアニスト編 [音楽]

岩城宏之氏の著書で読んだ覚えがあるが、本番前のスヴャトスラフ・リヒテルは足が震えて歩けないほど緊張していたのだそうである。マルタ・アルゲリッチも彼女の豪放なイメージと裏腹に、リサイタル前にしばしば極度の不安に襲われたことを本人が告白している(症状がひどいときはドタキャンしてしまう)。伝説の名ピアニストですら人前で弾くことは重圧なのだから、少なからぬ音楽家にとってあがり症が切実な問題であることは想像に難くない。

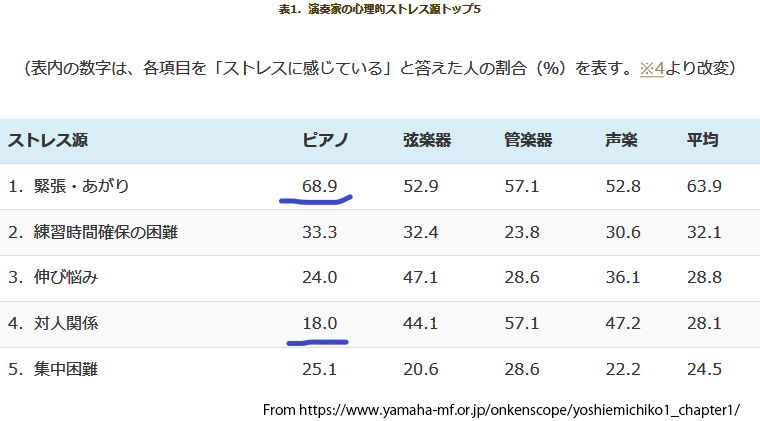

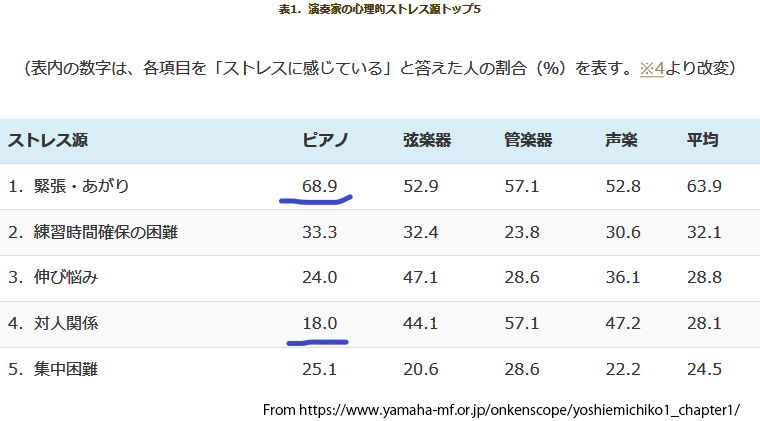

個人差も大きいが、演奏家の中でピアニストはとくにアガりやすいという面白い研究がある(吉江路子さんという心理学者のコラム参照)。下表によると、緊張をストレスと訴える演奏家は弦楽器奏者や声楽家では半数強だが、ピアニストの場合その割合が68.9%と突出している。オーケストラやコーラスの一員として舞台に立つ人も多い弦楽器や声楽に比べ、ソロで注目を一身に集めやすいピアノはよりストレスに晒されやがちという分析である。確かにもっともな説明だが、理由はまだほかにもありそうだ。

現代のピアノはアナログ楽器としてはこの上なく複雑で繊細なメカで、メーカーによって鍵盤の重さや音色が違うのはもちろん、同じラインで作られた同じ型番のピアノでさえ全く同一の楽器は二つとして存在しない。しかしピアニストは自分の楽器を持ち歩けないので、演奏会では会場設置のピアノを受け入れるほかない。トップクラスのプロなら音楽上の好みに応えてくれる腕利きの調律師がついたり、別格のマエストロならお気に入りのピアノと一緒に世界を飛び回る人もいるが、コンクールなどでは初対面のピアノにリハ無しで臨む事態も珍しくない。ただでさえ緊張する舞台で、最初の音符を鳴らすまでどんなピアノかわからないのはスリリングだ。そっと柔らかいピアニッシモのつもりが意に反して甲高いメゾフォルテが鳴り出したりすると、それだけでパニック寸前だ。百戦錬磨のプロはどんな楽器に当たっても瞬時に調整し弾きこなすものと想像するが、経験の浅いアマチュアにはとてもそんな余裕はない。

演奏家にとって、楽器は本来とてもパーソナルなものだ。人体そのものが楽器である声楽家はその最たるものだが、弦にしろ管にせよ発音の振動を直接身体で受け止める楽器は、演奏行為が身体感覚と密接に連動している。ある意味で分身に近いものだからどこで弾くにも自分の楽器を大切に抱えて持っていくし、もし他人の楽器で演奏する羽目になれば何かしら違和感を拭えないはずだ。一方、ほとんどのピアニストにとって分身を同行させる贅沢は許されず、訪れた先のステージ中央でツンと澄まして鎮座する「アカの他人」に自分の音楽を丸ごと委ねる他ない。ステージで慣れない楽器とのぎこちないコミュニケーションに絶えず悩まされるピアニスト固有の事情が、7割ものピアニストがあがりに悩む遠因なのではないか。

ところで上の表中でもう一つ面白いデータがある。ピアニストは弦楽器、管楽器、声楽いずれの演奏家と比べても、対人関係のストレスを訴える割合が圧倒的に低いのだ(2割に満たない)。上述の通りピアノはソロが多いので、アンサンブルで同業者どうしが衝突する機会が少ないという事情はあるだろう。だが、ピアニストは楽器という「他者」といかに折り合うべきかという難題と日々向き合っていることを思い出してほしい。楽器と演奏家を隔てる圧倒的な距離感に比べれば、対人関係の軋みなど大した問題ではないのかもしれない。一度本職のピアニストに聞いてみたいところである。

個人差も大きいが、演奏家の中でピアニストはとくにアガりやすいという面白い研究がある(吉江路子さんという心理学者のコラム参照)。下表によると、緊張をストレスと訴える演奏家は弦楽器奏者や声楽家では半数強だが、ピアニストの場合その割合が68.9%と突出している。オーケストラやコーラスの一員として舞台に立つ人も多い弦楽器や声楽に比べ、ソロで注目を一身に集めやすいピアノはよりストレスに晒されやがちという分析である。確かにもっともな説明だが、理由はまだほかにもありそうだ。

現代のピアノはアナログ楽器としてはこの上なく複雑で繊細なメカで、メーカーによって鍵盤の重さや音色が違うのはもちろん、同じラインで作られた同じ型番のピアノでさえ全く同一の楽器は二つとして存在しない。しかしピアニストは自分の楽器を持ち歩けないので、演奏会では会場設置のピアノを受け入れるほかない。トップクラスのプロなら音楽上の好みに応えてくれる腕利きの調律師がついたり、別格のマエストロならお気に入りのピアノと一緒に世界を飛び回る人もいるが、コンクールなどでは初対面のピアノにリハ無しで臨む事態も珍しくない。ただでさえ緊張する舞台で、最初の音符を鳴らすまでどんなピアノかわからないのはスリリングだ。そっと柔らかいピアニッシモのつもりが意に反して甲高いメゾフォルテが鳴り出したりすると、それだけでパニック寸前だ。百戦錬磨のプロはどんな楽器に当たっても瞬時に調整し弾きこなすものと想像するが、経験の浅いアマチュアにはとてもそんな余裕はない。

演奏家にとって、楽器は本来とてもパーソナルなものだ。人体そのものが楽器である声楽家はその最たるものだが、弦にしろ管にせよ発音の振動を直接身体で受け止める楽器は、演奏行為が身体感覚と密接に連動している。ある意味で分身に近いものだからどこで弾くにも自分の楽器を大切に抱えて持っていくし、もし他人の楽器で演奏する羽目になれば何かしら違和感を拭えないはずだ。一方、ほとんどのピアニストにとって分身を同行させる贅沢は許されず、訪れた先のステージ中央でツンと澄まして鎮座する「アカの他人」に自分の音楽を丸ごと委ねる他ない。ステージで慣れない楽器とのぎこちないコミュニケーションに絶えず悩まされるピアニスト固有の事情が、7割ものピアニストがあがりに悩む遠因なのではないか。

ところで上の表中でもう一つ面白いデータがある。ピアニストは弦楽器、管楽器、声楽いずれの演奏家と比べても、対人関係のストレスを訴える割合が圧倒的に低いのだ(2割に満たない)。上述の通りピアノはソロが多いので、アンサンブルで同業者どうしが衝突する機会が少ないという事情はあるだろう。だが、ピアニストは楽器という「他者」といかに折り合うべきかという難題と日々向き合っていることを思い出してほしい。楽器と演奏家を隔てる圧倒的な距離感に比べれば、対人関係の軋みなど大した問題ではないのかもしれない。一度本職のピアニストに聞いてみたいところである。