絶妙な均衡を保つ [科学・技術]

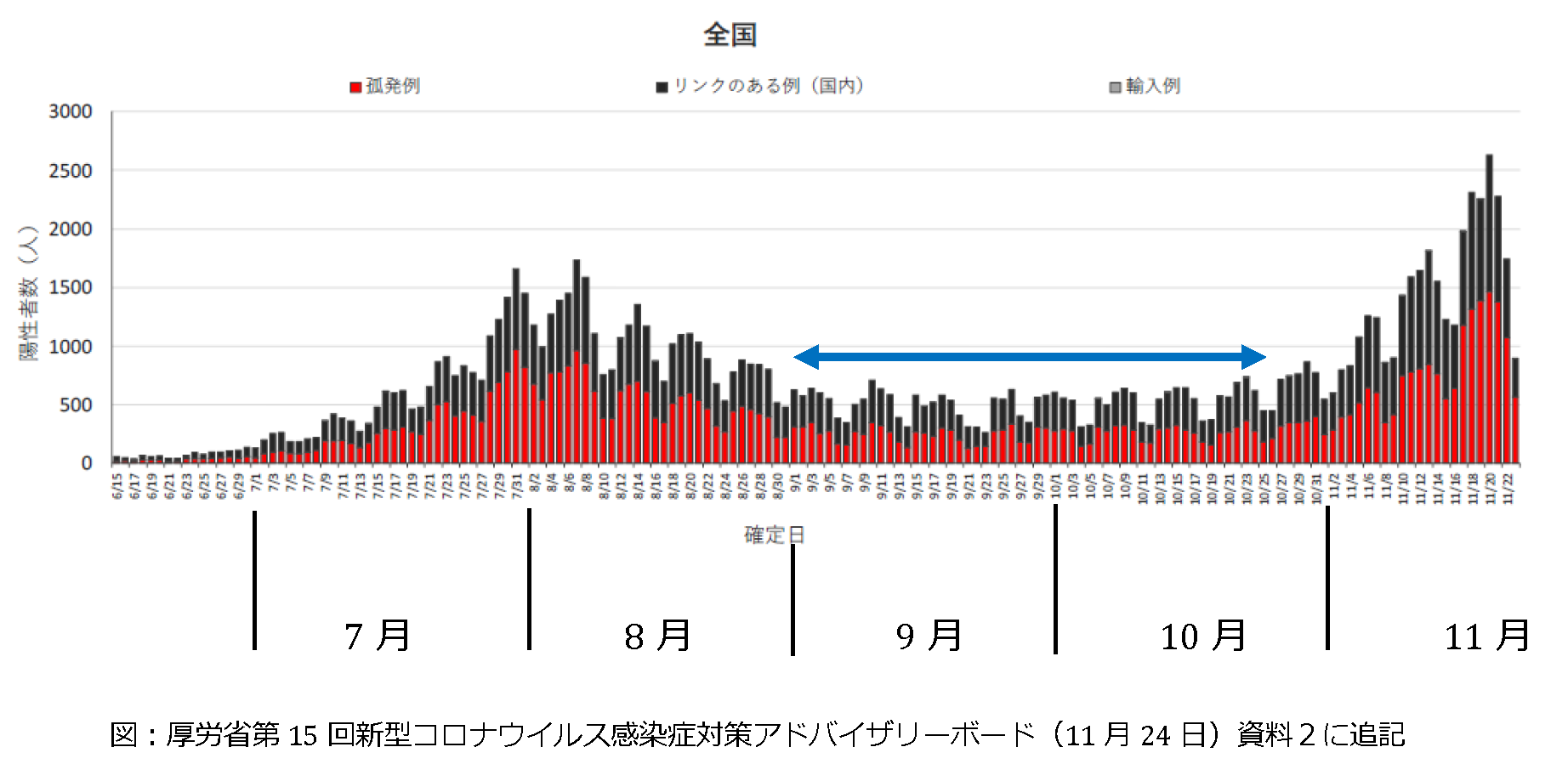

夏場のコロナ第2波と現在のいわゆる第3波のはざま、9月から10月にかけて、日々の国内新規感染者数がおおよそ500人程度の前後を推移し続けていた(厚労省サイトより)。一週間周期の人為的なゆらぎを別にすれば、きれいな横ばい状態が2ヶ月近く続いている。改めて振り返ると、ちょっと奇跡的だ。

夏場のコロナ第2波と現在のいわゆる第3波のはざま、9月から10月にかけて、日々の国内新規感染者数がおおよそ500人程度の前後を推移し続けていた(厚労省サイトより)。一週間周期の人為的なゆらぎを別にすれば、きれいな横ばい状態が2ヶ月近く続いている。改めて振り返ると、ちょっと奇跡的だ。放っておけば新規感染者数が指数関数的に増大し、厳格な行動制限がかかると逆に指数関数的に減衰していくのは、数学的に当たり前のことで驚くに当たらない。不穏な兆しが見え次第直ちに社会活動の規制を敷けば拡大は抑制でき、ニュージーランドなど一部の国は迅速な政府対応が功を奏したが、日本を含め多くの国では対策を打つまで大抵もたつきがある。そもそも、感染実態が検査結果に見えてくるのに1から2週間かかるということなので、対策はどうしても後手に回る。この遅延が、第一波や第二波に見られたような山と谷を作る。

むかし学校の掃除の時間で、箒を逆さにして柄の先端を掌に乗せバランスを取って遊び、夢中になりすぎて先生に怒られた人は多いのではと思う(私だけか?)。箒が大きく左右に振れるのは追い付こうとする反応が遅いからで、寄せては返すコロナの波と同じだ。しかし、うまくいくと箒がほぼ直立状態のまま静止する。わずかにプルプルするのは箒の動きを瞬時に感知し修正するからだが、機敏に反応できる限り倒れることはない。コロナ感染対策もそのくらい機動的に運用できれば、新規感染者は増えもせず減りもせず、ほぼ一定の水準で推移するだろう。感染をコントロールしつつ社会の動きを止めない「withコロナ」を本気で目指すなら、新規感染者数が低止まりしている状態で絶妙な平衡状態を指向するのが最も合理的な対策のはずだ。

しかしウイルスに潜伏期間があってリアルタイムで感染実態をモニタリングできない以上、現実にはそこまで迅速な対策は打ちようがない。ところが不思議なことに9月から10月の2ヶ月間、日本ではなぜか見事な均衡が持続していたのである。もしこれが偶然の産物でないとすれば、何が起こっていたのか?根拠のない憶測に過ぎないが、日本固有の「同調圧力」が絶妙なバランス感覚の礎を築いていたのではないか。GoToキャンペーンというお上のお墨付きを得て心理的な呪縛が解けたが、しかしマスク警察に睨まれるのは鬱陶しい。旅に出ても食べに出かけても後ろ指を指されることはなくなったが、羽目を外しすぎると周囲の視線が冷たい。そんな微妙な温度感が中庸指向を促し、箒が右にも左にも倒れないポイントにハマったのではないか。

だが季節が徐々に冬に向かうにつれ、夏場や秋口と同じレベルの対策意識ではバランスが保てなくなり、針が感染拡大に触れ始めた。増えてしまった以上いったんちょっと締めて感染数を巻き戻した上で、低温低湿の環境に合わせた新しい平衡点を模索しないといけない。9月や10月よりは強い緊張感が求められそうだが、個人レベルでできる対策を私たちは今やたくさん学んでいる。GoToを止めるとか止めないとか政府と自治体が侃侃諤諤だが、政策が決まるのを待つより、目指すべき平衡点に自ずと軟着陸する肌感覚を私たち自身が研ぎ澄ます方がいい。春先には緊急事態宣言が出される前から実効再生産数は減り始めていたという話もあったし、先生に見つかって怒られるよりも早く箒をピタリと立ててしまう一芸に私たちはもともと長けているようである。

2020-11-28 11:33

「主食」は英語で? [語学]

「主食」は英語でなんと言うの?と尋ねられ、うまい訳語が思い浮かばなかった。一見すると語感が近そうな「main dish」は、コース料理等の主菜のことなので意味が違う。日本人の主食は何かと聞かれれば大抵の人は米ですと答えると思うが、メインディッシュに皿いっぱい白米が盛られて出されたりはしない。考えてみると、英語圏の人たちにとっての主食は何か、パンかもしれないしイモかもしれないが、コメに匹敵するほど自明な鉄板食品が思い至らない。たぶん、主食という概念がそもそも希薄なのではないか。辞書的に訳すならstaple foodだそうだが、日常会話であまり耳にしない言葉だ。この話題は調べてみるとネットのあちこちに転がっているので、同じく疑問に思っている人は多いらしい。

「主食」は英語でなんと言うの?と尋ねられ、うまい訳語が思い浮かばなかった。一見すると語感が近そうな「main dish」は、コース料理等の主菜のことなので意味が違う。日本人の主食は何かと聞かれれば大抵の人は米ですと答えると思うが、メインディッシュに皿いっぱい白米が盛られて出されたりはしない。考えてみると、英語圏の人たちにとっての主食は何か、パンかもしれないしイモかもしれないが、コメに匹敵するほど自明な鉄板食品が思い至らない。たぶん、主食という概念がそもそも希薄なのではないか。辞書的に訳すならstaple foodだそうだが、日常会話であまり耳にしない言葉だ。この話題は調べてみるとネットのあちこちに転がっているので、同じく疑問に思っている人は多いらしい。主食の対語は副食(おかず)だが、おかずの英訳もまた厄介だ。「side dish」と訳す翻訳エンジンもあるが、主食がmain dishでない以上これも正しくない。side dishは「付け合せ」であっておかずではない。ステーキがメインディッシュなら、脇に控えるポテトがサイドディッシュだ。同じ炭水化物どうし、白米がポテトの立ち位置ということなら、主食のライスがside dishでおかずがmain dishということになる。ますますよくわからない。

和食においてご飯は至高の地位にある。ホクホクに炊きあがった白飯の程よい歯ごたえとほのかな甘み、決して出しゃばらずどんなおかずとも相性が良い慎ましさ、しかしそこに無いと絶対に困る食卓の要。米は農家が八十八の手間を惜しまず育てた賜物、などと言われると茶碗のむこうに後光が差して見える。こだわりの強さではフランス人にとってのバゲットも相当なものだが、フランス語にもたぶん日本の「主食」に相当する概念はない。フランスパンはあくまで前菜やスープやメインディッシュのサポートだ。一汁一菜という言葉に象徴されるように、ご飯とおかずが対等に渡り合う緊張関係は和食独特の美学ではないか。

おかずがないと物足りないが、おかずだけでは成り立たない。主役であって脇役でもあり、そこにいるのが当たり前ながらひときわ格別の存在でもある。その全てを凝縮し表現した言葉が、日本の「主食」だ。一言で翻訳できるわけがない。

2020-11-25 12:22

昭和ブーム再来 [社会]

若い人たちの一部で、昭和がウケていると聞く。昭和ブームそのものは随分前から散発的に話題に上っていたが、以前は昭和時代に幼少期を過ごした中高年が自分たちのルーツを振り返って和む懐古趣味の世界だった。ところが今は、平成生まれの子たちの一部でじわじわと昭和人気が浸透しているという話である。肌で知らないはずの時代を彼らが「懐かしむ」のは何故か?

若い人たちの一部で、昭和がウケていると聞く。昭和ブームそのものは随分前から散発的に話題に上っていたが、以前は昭和時代に幼少期を過ごした中高年が自分たちのルーツを振り返って和む懐古趣味の世界だった。ところが今は、平成生まれの子たちの一部でじわじわと昭和人気が浸透しているという話である。肌で知らないはずの時代を彼らが「懐かしむ」のは何故か?生まれた時からデジタル社会に浸って育った世代が、アナログなガジェットをむしろ新鮮に捉えている、という解釈がある。何でもスマホで撮影することが当たり前の現在、その場で画像を確認できないフィルムカメラは、利便性ではとても敵わない。が、失敗作を簡単にデータ消去するわけにいかないからこそ、シャッターを押す瞬間にかける想いは強くなる。現像に出した写真を受け取り開封するときのちょっとしたスリルや期待感は、スマホやデジカメでは味わえない体験だ。使い捨てカメラの需要が最近下げ止まり、フィルムならではの風合いや陰影の美しさが若者に受けて、「写ルンです」の写真をわざわざデジタル化してインスタに上げる人が増えているそうである。

携帯が普及して以降私たちはいつでも誰かと連絡を取れるようになったが、逆に常時スマホに監視されるようになった。待ち合わせの相手がなかなか現れないときヤキモキしながら首を長くする心情は、今の若者には想像もできないかもしれない。一方、既読スルーという言葉がなかったあの頃は、絶えずつながっていないと不安な強迫観念に怯える必要がなかった。情報流通量が爆発的に増大した現代に生まれた若者たちは、情報化社会の恩恵を当たり前のように享受しつつときにその弊害に疲れ、粒子の荒いフィルムカメラ写真のように古ぼけてユルい昭和のおおらかさに憧憬を感じるのかも知れない。

しかし、彼らにとっての昭和はいったい「どの昭和」なのだろう?言うまでもなく、昭和元年と昭和63年では雲泥の差がある。戦後だけでも40年以上続いたのだ。昭和40年代後半に生まれた私にとって、物心ついた頃には『三丁目の夕日』のようなセピア色の昭和はすでに失われていた。昔ながらの銭湯がいま静かに流行っているそうだが、東京郊外の新興住宅地で育った私の周りに銭湯など影も形もなく、洗面器とタオルを小脇に抱えて風呂に通う文化も当然なかった。不在時に宅配便が来れば隣人が預かってくれる習慣はまだ健在だったが、長屋的な人情の濃さは当時すでに絶えて久しかった。オイルショックが起こって高度経済成長が終わり、今日より明日のほうがいい暮らしが待っているという将来への期待感がたぶん翳りはじめていた頃である。やがてバブルの狂騒がやって来るが、私が社会人になるころには泡は弾け散っていた。私が実感していた昭和は下町人情と経済成長の象徴というより、むしろそのほころびが目立ち始めた時代だった。

バブル崩壊後に生まれた若者たちにとっては、昭和の古めかしさや汗臭さを生で体験しなかったからこそ、そこに純化された理想郷の残像を見ているのだろうか。昭和は彼らの親や祖父母が生きた時代で、手が届きそうで届かない家族アルバムのなかの世界だ。昭和生まれの現役世代にとっては、一つ前の大正時代は完全に歴史の彼方にあるので、平成世代が感じるような近過去のノスタルジーを疑似体験する術がない。そう思うと、楽しそうに昭和ブームに興じる若者たちが、少し羨ましくもある。

2020-11-21 11:47

眞子さま文書 [社会]

ロイヤル・ファミリーがらみのゴシップは一部メディアの鉄板ネタだが、ときに取材が過熱し暴走する。ダイアナ妃の悲劇はその最たる例だ。マリー・アントワネットは巷に流布する風刺画でボロクソに描かれていたと言うから、人々のやっていることは今も昔もあまり変わらない。日本の皇室報道はそこまで過激ではないが、フランス革命やダイアナ妃の時代と違うのは、SNSの存在である。昔なら井戸端会議や飲み会の中で閉じるその場限りの与太話が、今はネットで瞬時に拡散し増幅する。一つひとつは他愛もない憎まれ口でも、数が集まるととてつもない負のエネルギーとなって当事者のメンタルを傷つける。学校のいじめにせよ芸能人へのバッシングにせよ、繊細な人はひとたまりもなく心が折れてしまう。

眞子さまの「お気持ち」文書で、結婚延期問題が再び話題になっている。眞子さまの勝利宣言と報じる記事もあれば、秋篠宮両殿下が首を縦に振る目処は立っていない証という見方もある。婚約者の実家で金銭トラブルが発覚し結婚に待ったがかかる、という展開はどんな世界でもあり得る話だ。ただ皇族であるがために、一般人と違い週刊誌にすっぱ抜かれネットで叩かれ、虚実入り交じった噂が飛び交う逆風に耐えないといけない。皇室の特殊性ゆえ婚姻のハードルがひときわ高いのは当然だが、小室家の金銭トラブルに関し眞子さまに非があるわけではない。お気持ち文書で眞子さまが結婚への道筋を強引に既成事実化しようとしているという論調をあちこちで見かけるが、真偽はどうであれわざわざ棘のある言葉を彼女に投げつけなくてもいいんじゃないか。

眞子さまの「お気持ち」文書で、結婚延期問題が再び話題になっている。眞子さまの勝利宣言と報じる記事もあれば、秋篠宮両殿下が首を縦に振る目処は立っていない証という見方もある。婚約者の実家で金銭トラブルが発覚し結婚に待ったがかかる、という展開はどんな世界でもあり得る話だ。ただ皇族であるがために、一般人と違い週刊誌にすっぱ抜かれネットで叩かれ、虚実入り交じった噂が飛び交う逆風に耐えないといけない。皇室の特殊性ゆえ婚姻のハードルがひときわ高いのは当然だが、小室家の金銭トラブルに関し眞子さまに非があるわけではない。お気持ち文書で眞子さまが結婚への道筋を強引に既成事実化しようとしているという論調をあちこちで見かけるが、真偽はどうであれわざわざ棘のある言葉を彼女に投げつけなくてもいいんじゃないか。

よその家庭の問題なので、私が眞子さまの肩を持つ理由はない。ただ一つ気になるのは、「結婚は、私たちにとって自分たちの心を大切に守りながら生きていくために必要な選択です」という下りだ。後半の「生きていくために必要な選択」を切り取って、強い決意表明と受け止めるメディアが多いが、私にはむしろ「自分たちの心を大切に守りながら」が引っかかる。裏を返せば、今の状況では心を守ることもままならない、という心痛をギリギリの表現で訴えておられるのではないか。つらいときほど側にいてほしいはずの人は海の向こうだから会うことも叶わず、依然としてコロナ禍が荒れる世界で先の展望も見えない。皇室事情に強い関心があるわけではないが、一国民としてはそっと見守りたい気分だ。

眞子さまの「お気持ち」文書で、結婚延期問題が再び話題になっている。眞子さまの勝利宣言と報じる記事もあれば、秋篠宮両殿下が首を縦に振る目処は立っていない証という見方もある。婚約者の実家で金銭トラブルが発覚し結婚に待ったがかかる、という展開はどんな世界でもあり得る話だ。ただ皇族であるがために、一般人と違い週刊誌にすっぱ抜かれネットで叩かれ、虚実入り交じった噂が飛び交う逆風に耐えないといけない。皇室の特殊性ゆえ婚姻のハードルがひときわ高いのは当然だが、小室家の金銭トラブルに関し眞子さまに非があるわけではない。お気持ち文書で眞子さまが結婚への道筋を強引に既成事実化しようとしているという論調をあちこちで見かけるが、真偽はどうであれわざわざ棘のある言葉を彼女に投げつけなくてもいいんじゃないか。

眞子さまの「お気持ち」文書で、結婚延期問題が再び話題になっている。眞子さまの勝利宣言と報じる記事もあれば、秋篠宮両殿下が首を縦に振る目処は立っていない証という見方もある。婚約者の実家で金銭トラブルが発覚し結婚に待ったがかかる、という展開はどんな世界でもあり得る話だ。ただ皇族であるがために、一般人と違い週刊誌にすっぱ抜かれネットで叩かれ、虚実入り交じった噂が飛び交う逆風に耐えないといけない。皇室の特殊性ゆえ婚姻のハードルがひときわ高いのは当然だが、小室家の金銭トラブルに関し眞子さまに非があるわけではない。お気持ち文書で眞子さまが結婚への道筋を強引に既成事実化しようとしているという論調をあちこちで見かけるが、真偽はどうであれわざわざ棘のある言葉を彼女に投げつけなくてもいいんじゃないか。よその家庭の問題なので、私が眞子さまの肩を持つ理由はない。ただ一つ気になるのは、「結婚は、私たちにとって自分たちの心を大切に守りながら生きていくために必要な選択です」という下りだ。後半の「生きていくために必要な選択」を切り取って、強い決意表明と受け止めるメディアが多いが、私にはむしろ「自分たちの心を大切に守りながら」が引っかかる。裏を返せば、今の状況では心を守ることもままならない、という心痛をギリギリの表現で訴えておられるのではないか。つらいときほど側にいてほしいはずの人は海の向こうだから会うことも叶わず、依然としてコロナ禍が荒れる世界で先の展望も見えない。皇室事情に強い関心があるわけではないが、一国民としてはそっと見守りたい気分だ。

2020-11-17 12:57

スウェーデンのコロナ対策は失敗したのか [科学・技術]

秋口に入った頃から世界のあちこちで新型コロナ感染が急速に再拡大しており、日本も例外ではない。新規感染者が1日あたり1,700人台と国内記録を更新しているが、数万人規模の欧州主要諸国や10万人超のアメリカと比べれば依然として1桁から2桁少ない。GoToキャンペーンたけなわのまま低温低湿の季節を迎えているので感染が広まるのは当然だが、再びロックダウンに入ったイギリスやフランスの人々の目には、街中を人々が普通に行き交う日本の光景は摩訶不思議な桃源郷のように映るかもしれない。

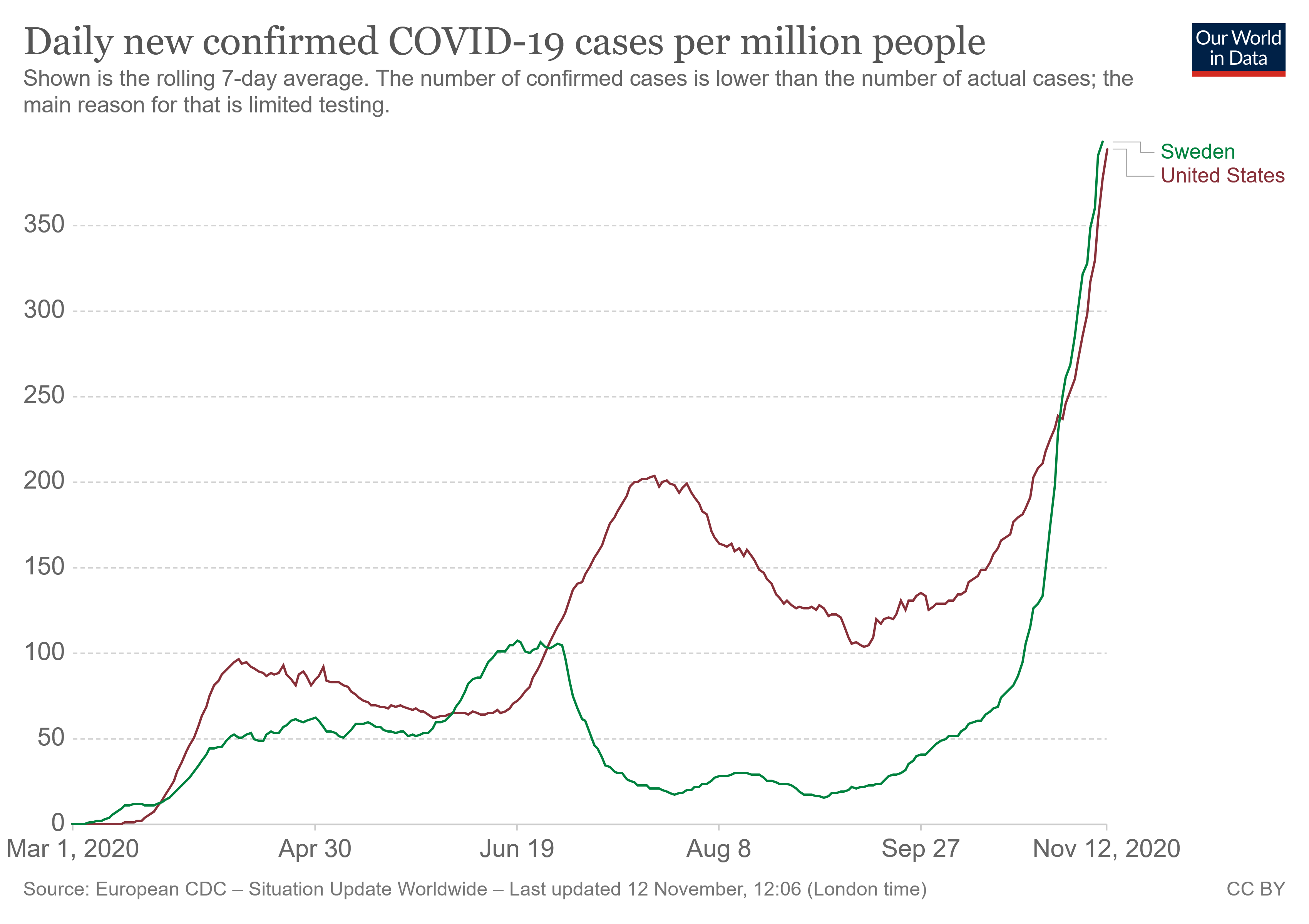

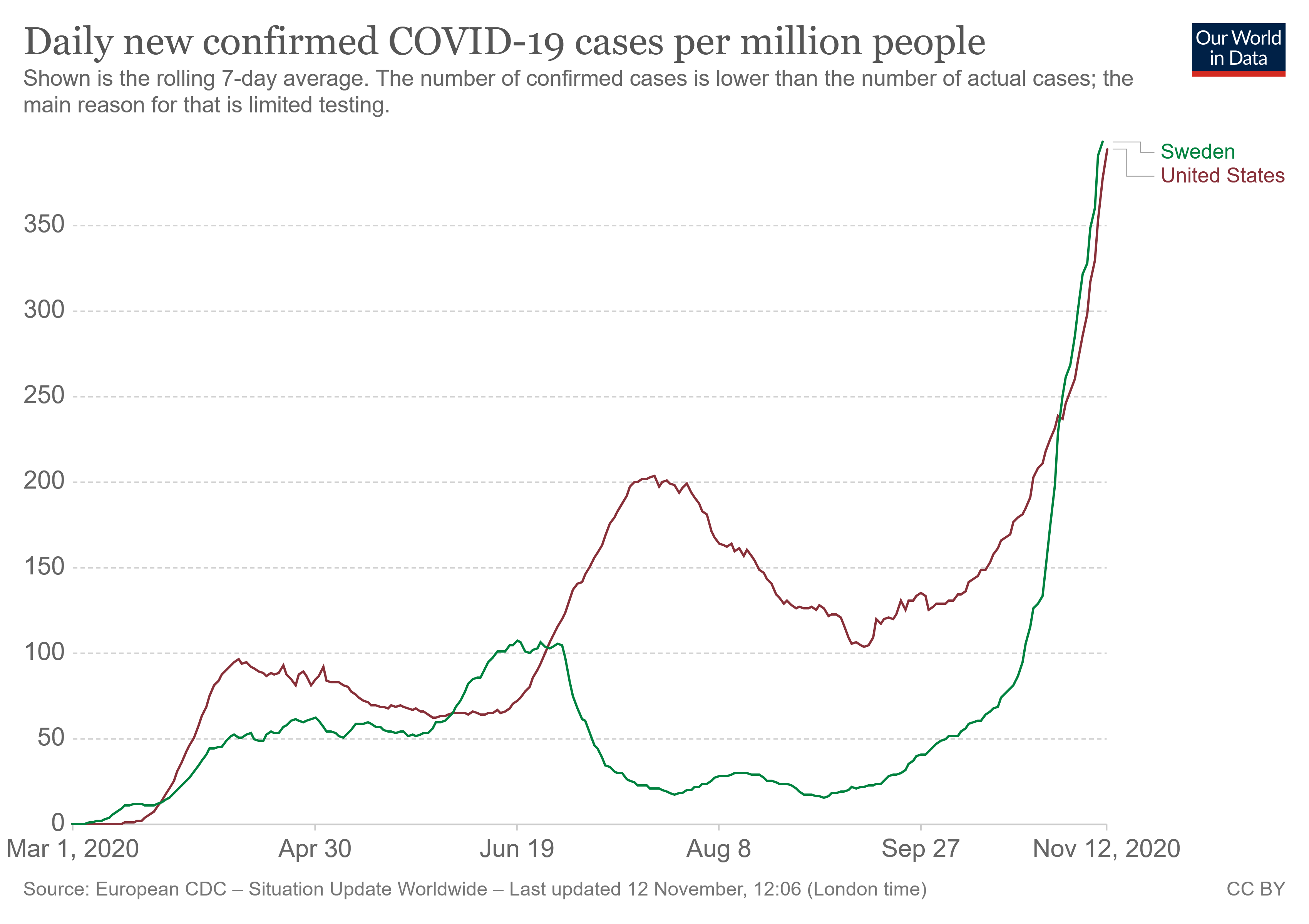

もちろん、欧州にも社会が通常営業に近い形で動いている国がある。スウェーデンはその筆頭だ。春先の第一波のときは高齢者施設を中心にコロナ死亡率が高かったが、敢えて強い規制をかけない独自路線を貫いた。約20%の抗体保有率に加えて細胞性免疫が機能している感染経験者が一定数いるとかで、スウェーデンは集団免疫を獲得しつつあるのではと囁かれていた頃もあった(国策が集団免疫を目指していたわけではない)。ところが9月末頃から、スウェーデンの感染者数が急激に上昇し始めた。試しに人口100万人あたり日々の新規感染者数を米国と比べると(Our World in Data)、夏場の第2波を見事に回避したスウェーデンが直近では米国と肩を並べる水準に追い付いてしまった。日本の人口に焼き直せば、毎日4万か5万人近い感染者を出しているに等しい。集団免疫説は夢想に過ぎなかったことになる。

もちろん、欧州にも社会が通常営業に近い形で動いている国がある。スウェーデンはその筆頭だ。春先の第一波のときは高齢者施設を中心にコロナ死亡率が高かったが、敢えて強い規制をかけない独自路線を貫いた。約20%の抗体保有率に加えて細胞性免疫が機能している感染経験者が一定数いるとかで、スウェーデンは集団免疫を獲得しつつあるのではと囁かれていた頃もあった(国策が集団免疫を目指していたわけではない)。ところが9月末頃から、スウェーデンの感染者数が急激に上昇し始めた。試しに人口100万人あたり日々の新規感染者数を米国と比べると(Our World in Data)、夏場の第2波を見事に回避したスウェーデンが直近では米国と肩を並べる水準に追い付いてしまった。日本の人口に焼き直せば、毎日4万か5万人近い感染者を出しているに等しい。集団免疫説は夢想に過ぎなかったことになる。

今月の初め、スウェーデン政府の感染対策担当者テグネル博士が日本記者クラブでオンライン会見を行った。その際に質疑の回答で「スウェーデン政府は国民にマスク着用を推奨しない。欧州でマスクを義務化した国でも感染を防げていないから、マスクは解決にならない。」と述べたと報道された。これだけ聞くと、トランプ大統領レベルの科学リテラシーかと心配になる。しかし会見の様子を動画で確認すると、彼は必ずしもマスクが無意味だと言っているわけではない。日本と違ってマスクで出歩く文化のない欧州では、マスクを強要する政策は実効性が低く、ソーシャルディスタンシングを徹底することで感染回避を図るほうが現実的だ、というのが真意のようである。

夏を無事に乗り切ったスウェーデンに、今何が起きているのか?夏休みが終わって職場に戻ってきた人たちが密を作りやすい状況を生んでいるのでは、と推測する記事がある。寒くなってきた上にぐんぐん日が短くなり、屋内で過ごす時間が増えて換気やソーシャルディスタンシングが難しくなっている要素もあるだろう。高緯度の国ほど夏から冬に向け日々の生活様式(紫外線の照射量も?)が大きく変わるが、急激な行動変容で増大するリスクを読みきれず、パンデミック後初めて迎える冬に備えが少し甘かったということかも知れない。

来年オリンピックがどのような形で開かれるのか(またはそもそも開催できるのか)まだわからないが、マスクに心理的抵抗の強い文化圏の人たちをどう迎え入れるのか、頭の痛い課題なのではと思う。欧米人の中には、単に新型コロナの知識と意識に乏しいというだけでは説明のつかない、マスクに対する根深い拒絶感を持つ人が少なくないようである。ファクターXの正体はまだ答が出ていないが、結局のところマスク着用習慣の普及率が重要な鍵の一つを握っている気がする。前述のテグネル博士はスウェーデンでマスクを義務化する展望には否定的であったが、その可能性を完全には否定しなかった。ソーシャルディスタンシングの要請だけで北欧の国が暗く長い冬を無事に乗り越えられるのか、一つの壮大な社会実験として動向に注視したい。

もちろん、欧州にも社会が通常営業に近い形で動いている国がある。スウェーデンはその筆頭だ。春先の第一波のときは高齢者施設を中心にコロナ死亡率が高かったが、敢えて強い規制をかけない独自路線を貫いた。約20%の抗体保有率に加えて細胞性免疫が機能している感染経験者が一定数いるとかで、スウェーデンは集団免疫を獲得しつつあるのではと囁かれていた頃もあった(国策が集団免疫を目指していたわけではない)。ところが9月末頃から、スウェーデンの感染者数が急激に上昇し始めた。試しに人口100万人あたり日々の新規感染者数を米国と比べると(Our World in Data)、夏場の第2波を見事に回避したスウェーデンが直近では米国と肩を並べる水準に追い付いてしまった。日本の人口に焼き直せば、毎日4万か5万人近い感染者を出しているに等しい。集団免疫説は夢想に過ぎなかったことになる。

もちろん、欧州にも社会が通常営業に近い形で動いている国がある。スウェーデンはその筆頭だ。春先の第一波のときは高齢者施設を中心にコロナ死亡率が高かったが、敢えて強い規制をかけない独自路線を貫いた。約20%の抗体保有率に加えて細胞性免疫が機能している感染経験者が一定数いるとかで、スウェーデンは集団免疫を獲得しつつあるのではと囁かれていた頃もあった(国策が集団免疫を目指していたわけではない)。ところが9月末頃から、スウェーデンの感染者数が急激に上昇し始めた。試しに人口100万人あたり日々の新規感染者数を米国と比べると(Our World in Data)、夏場の第2波を見事に回避したスウェーデンが直近では米国と肩を並べる水準に追い付いてしまった。日本の人口に焼き直せば、毎日4万か5万人近い感染者を出しているに等しい。集団免疫説は夢想に過ぎなかったことになる。今月の初め、スウェーデン政府の感染対策担当者テグネル博士が日本記者クラブでオンライン会見を行った。その際に質疑の回答で「スウェーデン政府は国民にマスク着用を推奨しない。欧州でマスクを義務化した国でも感染を防げていないから、マスクは解決にならない。」と述べたと報道された。これだけ聞くと、トランプ大統領レベルの科学リテラシーかと心配になる。しかし会見の様子を動画で確認すると、彼は必ずしもマスクが無意味だと言っているわけではない。日本と違ってマスクで出歩く文化のない欧州では、マスクを強要する政策は実効性が低く、ソーシャルディスタンシングを徹底することで感染回避を図るほうが現実的だ、というのが真意のようである。

夏を無事に乗り切ったスウェーデンに、今何が起きているのか?夏休みが終わって職場に戻ってきた人たちが密を作りやすい状況を生んでいるのでは、と推測する記事がある。寒くなってきた上にぐんぐん日が短くなり、屋内で過ごす時間が増えて換気やソーシャルディスタンシングが難しくなっている要素もあるだろう。高緯度の国ほど夏から冬に向け日々の生活様式(紫外線の照射量も?)が大きく変わるが、急激な行動変容で増大するリスクを読みきれず、パンデミック後初めて迎える冬に備えが少し甘かったということかも知れない。

来年オリンピックがどのような形で開かれるのか(またはそもそも開催できるのか)まだわからないが、マスクに心理的抵抗の強い文化圏の人たちをどう迎え入れるのか、頭の痛い課題なのではと思う。欧米人の中には、単に新型コロナの知識と意識に乏しいというだけでは説明のつかない、マスクに対する根深い拒絶感を持つ人が少なくないようである。ファクターXの正体はまだ答が出ていないが、結局のところマスク着用習慣の普及率が重要な鍵の一つを握っている気がする。前述のテグネル博士はスウェーデンでマスクを義務化する展望には否定的であったが、その可能性を完全には否定しなかった。ソーシャルディスタンシングの要請だけで北欧の国が暗く長い冬を無事に乗り越えられるのか、一つの壮大な社会実験として動向に注視したい。

2020-11-14 16:50

Embarrassmentは「恥」か? [語学]

バイデン次期大統領が、敗北を認めず抵抗するトランプ氏の言動を「恥ずべきこと/恥ずかしいこと」と述べたと複数の日本メディアが報じている。しかし、実際にバイデン氏が会見で言ったのは「I just think it's an embarrassment.」である。「困った話だ」とか「厄介なことだね」とでも訳すほうが自然ではないだろうか。I'm embarrassed.を「恥ずかしい」と訳すことがあるが、これは例えば男性が間違えて女性用トイレに入りそうになった、みたいなシチュエーションの「恥ずかしい」である(トイレの話は昔アメリカ人が私にembarrassedの意味を解説してくれたとき実際使った喩え)。「恥ずべき」と言うならたぶんshamefulであって、embarrassmentにそこまで強い糾弾のニュアンスはない。

ついでにもう一つ。ポンペオ国務長官がバイデン勝利を認めない発言をした、という報道があった。トランプ政権の中枢にいる人なので不思議ではないが、その会見の様子が少し面白い。政権移行が滞るのは安全保障上どうなのか?と記者に聞かれて、「第二期トランプ政権への移行は順調であろう」と確かに言った。ただしそれに続いて長々と国務長官が答えた本題は、行政機構は機能しており「1月20日正午すぎに執務室にいるであろう大統領」にとって何ら問題はない、票の集計は公正に行われなければならない、といった一般論だ。トランプ発言を擁護しているようでもあるし、原則論に徹してあからさまな援護射撃は巧みに避けているようでもある。

冒頭の「第二期トランプ」発言は、実はジョークだったのではという観測もある。確かにこれを言った直後、ポンペオ氏は会場の反応を確かめるように一瞬の間を取り、ニヤリと笑っている。ポンペオ氏はかつて金正恩と会談した際、「あなたがCIA長官時代に私を暗殺しようとしたというのは本当か」と聞かれ「ええ、今でもそのつもりですよ」と答えたと噂されている。もともとヤバめの冗談がお好きな人のようである。

ついでにもう一つ。ポンペオ国務長官がバイデン勝利を認めない発言をした、という報道があった。トランプ政権の中枢にいる人なので不思議ではないが、その会見の様子が少し面白い。政権移行が滞るのは安全保障上どうなのか?と記者に聞かれて、「第二期トランプ政権への移行は順調であろう」と確かに言った。ただしそれに続いて長々と国務長官が答えた本題は、行政機構は機能しており「1月20日正午すぎに執務室にいるであろう大統領」にとって何ら問題はない、票の集計は公正に行われなければならない、といった一般論だ。トランプ発言を擁護しているようでもあるし、原則論に徹してあからさまな援護射撃は巧みに避けているようでもある。

冒頭の「第二期トランプ」発言は、実はジョークだったのではという観測もある。確かにこれを言った直後、ポンペオ氏は会場の反応を確かめるように一瞬の間を取り、ニヤリと笑っている。ポンペオ氏はかつて金正恩と会談した際、「あなたがCIA長官時代に私を暗殺しようとしたというのは本当か」と聞かれ「ええ、今でもそのつもりですよ」と答えたと噂されている。もともとヤバめの冗談がお好きな人のようである。

2020-11-11 15:09

第三の候補者 [海外文化]

刻一刻と変わる米大統領選の動向をネットでチェックしているとき、接戦州で得票率48.9%対49.5%のような数値をよく見かけた。差が小さいのはさておき、なぜか数値を足しても微妙に100%に届かない。よく見ると、残る1から2%前後の票を獲得している第三の候補者の名前がある。リバタリアン党という独立系政党から出馬していたジョー・ジョーゲンセン(Jo Jorgensen)なる女性だ。

刻一刻と変わる米大統領選の動向をネットでチェックしているとき、接戦州で得票率48.9%対49.5%のような数値をよく見かけた。差が小さいのはさておき、なぜか数値を足しても微妙に100%に届かない。よく見ると、残る1から2%前後の票を獲得している第三の候補者の名前がある。リバタリアン党という独立系政党から出馬していたジョー・ジョーゲンセン(Jo Jorgensen)なる女性だ。彼女の得票率はもちろん共和党・民主党の各候補に肩を並べる水準には程遠いが、泡沫候補の中ではちょっとした存在感を見せている。しかも、バイデンとトランプ両氏の得票率差がコンマ数%という州では、1%台の数値は決して小さくない。党名から察するに小さい政府指向の政策がウリのようで、一見共和党と親和性が高そうなのでトランプ票を食っているのではないかと気になった。つまり、仮にジョーゲンセン氏が立候補していなければ、バイデン候補が競り勝った接戦州でトランプ大統領が逆転し、最終的な結果すら変わっていた可能性もあるのではないか?

と思って調べると、案の定そんな記事が英国ガーディアン紙に出ていた。結論としては、大概の専門家はジョーゲンセン候補が大統領選の動向に影響を与えたとは見ていない。二大政党の現状を見限った有権者がリバタリアン党支持層を構成しており、彼らはバイデンにもトランプにもシンパシーを感じない。ジョーゲンセン氏に票を投じた人たちの多くは、仮に彼女が出馬していなければ投票にすら行かなかったと考えられているようである。

リバタリアン党は、個人の自由に対する公権力の介入に徹底して反対する。だから政府の銃規制にはもちろん反対だが、中絶や同性婚も同じように選択の権利として擁護するので、共和党的な宗教倫理観とは相容れない。国民皆保険制度を認めない姿勢は共和党的だが、移民政策に寛容な点(移住は個人の権利と考える)は民主党的である。そんなリバタリアニズム(自由至上主義)の主張は論理が潔く一貫しているが、結果的に左右両端が尖りすぎてしまい保守からもリベラルからも受け入れられない。立場の左右を問わず、圧倒的大多数の人々にとっては、教条的な論理を問い続けるのは疲れる。理屈で割り切れなくとも、各々慣れ親しんだ価値観を大事に慈しんで生きるほうが、ずっと心地よいのである。

2020-11-10 21:50

なぜ木村太郎氏は間違えたのか [海外文化]

米大統領選はバイデン勝利がかなり濃厚になったが、トランプ陣営は鼻息荒く集計差し止めを提訴するなど場外乱闘ステージに突入した感がある。こうなったら一番厄介だろうな、と皆がうすうす恐れていたシナリオに、見事にハマってきた。両陣営のコアな支持者があちこちでデモや小競り合いを起こすだけならまだしも、現職大統領が対立を煽っているような現状は先進国としてマトモではない。

米大統領選はバイデン勝利がかなり濃厚になったが、トランプ陣営は鼻息荒く集計差し止めを提訴するなど場外乱闘ステージに突入した感がある。こうなったら一番厄介だろうな、と皆がうすうす恐れていたシナリオに、見事にハマってきた。両陣営のコアな支持者があちこちでデモや小競り合いを起こすだけならまだしも、現職大統領が対立を煽っているような現状は先進国としてマトモではない。ところで、ここのところ個人的にずっと興味を持って見守ってきたのは、ジャーナリスト木村太郎氏の発言動向である。4年前の大統領選でヒラリー・クリントン候補優勢が伝えられる中、木村氏はトランプ勝利の見立てを見事に的中させ、勇名を馳せた。今回の選挙も「バイデンが勝つ要素が見当たらない」とテレビ番組で公言し99%トランプ勝利を予測しておられたが、結果はバイデン候補に軍配が上がりそうである。なぜ今回は読みを外したのか?

どこの国にも多かれ少なかれ保守派と急進派の対立があるが、米国の共和党支持者のメンタリティは私たちには少し理解しにくい。キリスト教原理主義に代表される宗教色の強さや、国民皆保険制度や銃規制を毛嫌いする米国独特の自由至上主義指向など、日本とは文化的な土壌がかなり違う。トランプ大統領自身は決して伝統的な共和党的価値観を象徴してはいないが、保守派の政治指向を戦略的に利用しつつ、ラストベルトで苦境に喘ぐ労働者の不満をすくい取って前回の大統領選を制した。そんな米国社会の奥底に疼く痛みが大統領選の流れを決めると見抜いたのが、4年前の木村太郎氏だった。通り一遍の教科書的な分析と一線を画す視点が新鮮だった。

前回トランプ大統領の誕生が世界を驚かせたのは、政治経験のない粗野なビジネスマンを米国民が神聖なる大統領に選ぶはずがない、と多くの人が感じていたせいだと思う。しかし現実は、高潔だろうが粗野だろうが自分の暮らしを良くしてくれる人がいいと考える層が意外に厚かった。就任後は経済対策のみならず、メキシコ国境の壁建設や在イスラエル大使館のエルサレム移転など、国際関係上の良識に照らせば正気の沙汰とは思えない公約を次々と実行していく。politically correctであることは疲れると内心思っていた一定数の人々が、自分たちの想いを承認し代弁する大統領の出現に歓喜し心酔した。

この4年の間に木村太郎氏の分析力が鈍ったとは思わない。日本のニュースや解説者の多くが伝えきれない親トランプ派の本音を木村氏の指摘から学んだし、フロリダやテキサスなど大票田の南部州は実際にトランプ大統領が取った。だがラストベルトに位置するミシガンとウィスコンシンの2州でバイデン氏が辛勝すると潮目が変わり、木村氏も急に意気が下がってしまった。気丈に情報番組でコメントを続けておられるが、持ち前の切れ味がすっかり鈍りグダグダになってしまった感が否めない。

木村太郎氏を批判するためにこの話題を取り上げたわけではない。僅差の接戦州が選挙人過半数獲得の鍵を握る展開になった以上、予測の非常に難しい選挙戦だったことは間違いない。しかし、バイデンは勝つ理由がないとまで言い切ってしまったのは、判断を誤ったと言わざるを得ない。思うに木村氏はトランプ大統領に肩入れしすぎたせいで、本来冷静に分析するべきアメリカ世論全体の温度感を読み損ねてしまったのではないか。何が正しいかを見極めるより、自分が正しいと固執したい。4年前の成功体験が効きすぎたのか、木村氏ほど頭脳明晰な老練家すらそんな誘惑に勝てなかったようである。

2020-11-07 11:34

まだら模様の国 [海外文化]

米国コロラド州に住んでいたとき現地で知り合った、アメリカ人のご夫婦がいる。離れて暮らすお二人の子どもたちと私たちの年齢が近かったせいか、感謝祭やクリスマスなど家族イベントにたびたび呼んで頂き、何かと可愛がってもらった。空軍大佐を退役した貫禄満点の紳士と、亭主関白な夫をふわりと支える優しい奥様で、まるで古き良きアメリカを絵に描いたようなご夫妻である。

彼らと大の仲良しの夫婦が、隣町に住んでいた。こちらのお二人は、かつて大使館に勤務していた実直なご主人と、原色ファッションを華麗に着こなす豪快な奥様だ。お二人の一人娘が結婚することになり、大佐が友人のため式で演奏をするボランティアを探していたのがそもそも出会いの縁であった。その後も折に触れて家族の団らんにご一緒させてもらったが、二組の初老夫婦のやりとりがとにかく面白い。大佐は筋金入りの共和党支持、対して大使館氏は民主党支持、そもそも軍事と外交という国と国との関係において対照的な立場でキャリアを全うした二人だ。政治的信条が一致するわけがないのだが、そんな違いを互いにいじって笑い、和気あいあいと盛り上がるのである。

昔からアメリカという国は保守とリベラルに二分され、残る浮動票がどちらに着くかで国勢が決まる選挙を繰り返してきた。政治的・宗教的・倫理的価値観のズレが絶えず論争の種になりながら、それでもちゃんと国が成立してきたのは、個人のレベルでは「あっち側」の人とも楽しく付き合える米国人が少なくないからだ。青と赤で塗り分けられた米国地図が一色に染まる日は永遠に来ないとわかりきっているからこそ、まだら模様をありのまま受け止めようとするおおらかさが、アメリカという国の輝きの源泉なのである。しかしトランプ大統領はそんな社会の糊しろを好まず、折り悪くコロナ禍の打撃で人々は気持ちの余裕を失いがちだ。大統領選の結果が何であれ、米国らしい豊かな包容力を彼ら自身の手で破壊して欲しくない、と切に願っている。

昔からアメリカという国は保守とリベラルに二分され、残る浮動票がどちらに着くかで国勢が決まる選挙を繰り返してきた。政治的・宗教的・倫理的価値観のズレが絶えず論争の種になりながら、それでもちゃんと国が成立してきたのは、個人のレベルでは「あっち側」の人とも楽しく付き合える米国人が少なくないからだ。青と赤で塗り分けられた米国地図が一色に染まる日は永遠に来ないとわかりきっているからこそ、まだら模様をありのまま受け止めようとするおおらかさが、アメリカという国の輝きの源泉なのである。しかしトランプ大統領はそんな社会の糊しろを好まず、折り悪くコロナ禍の打撃で人々は気持ちの余裕を失いがちだ。大統領選の結果が何であれ、米国らしい豊かな包容力を彼ら自身の手で破壊して欲しくない、と切に願っている。

彼らと大の仲良しの夫婦が、隣町に住んでいた。こちらのお二人は、かつて大使館に勤務していた実直なご主人と、原色ファッションを華麗に着こなす豪快な奥様だ。お二人の一人娘が結婚することになり、大佐が友人のため式で演奏をするボランティアを探していたのがそもそも出会いの縁であった。その後も折に触れて家族の団らんにご一緒させてもらったが、二組の初老夫婦のやりとりがとにかく面白い。大佐は筋金入りの共和党支持、対して大使館氏は民主党支持、そもそも軍事と外交という国と国との関係において対照的な立場でキャリアを全うした二人だ。政治的信条が一致するわけがないのだが、そんな違いを互いにいじって笑い、和気あいあいと盛り上がるのである。

昔からアメリカという国は保守とリベラルに二分され、残る浮動票がどちらに着くかで国勢が決まる選挙を繰り返してきた。政治的・宗教的・倫理的価値観のズレが絶えず論争の種になりながら、それでもちゃんと国が成立してきたのは、個人のレベルでは「あっち側」の人とも楽しく付き合える米国人が少なくないからだ。青と赤で塗り分けられた米国地図が一色に染まる日は永遠に来ないとわかりきっているからこそ、まだら模様をありのまま受け止めようとするおおらかさが、アメリカという国の輝きの源泉なのである。しかしトランプ大統領はそんな社会の糊しろを好まず、折り悪くコロナ禍の打撃で人々は気持ちの余裕を失いがちだ。大統領選の結果が何であれ、米国らしい豊かな包容力を彼ら自身の手で破壊して欲しくない、と切に願っている。

昔からアメリカという国は保守とリベラルに二分され、残る浮動票がどちらに着くかで国勢が決まる選挙を繰り返してきた。政治的・宗教的・倫理的価値観のズレが絶えず論争の種になりながら、それでもちゃんと国が成立してきたのは、個人のレベルでは「あっち側」の人とも楽しく付き合える米国人が少なくないからだ。青と赤で塗り分けられた米国地図が一色に染まる日は永遠に来ないとわかりきっているからこそ、まだら模様をありのまま受け止めようとするおおらかさが、アメリカという国の輝きの源泉なのである。しかしトランプ大統領はそんな社会の糊しろを好まず、折り悪くコロナ禍の打撃で人々は気持ちの余裕を失いがちだ。大統領選の結果が何であれ、米国らしい豊かな包容力を彼ら自身の手で破壊して欲しくない、と切に願っている。

2020-11-04 23:14