番外編:コロナを吹っ飛ばせ [音楽]

譜面の表題は、Jeff DePaoliさんという人のアレンジなる『Coronavirus Etude』とある。見たところ何やら現代曲っぽいが、「For Piano and Disinfecting Wipe(ピアノと消毒ウェットタオルのために)」の副題がヒントで、ピアノ弾きなら「ああ、そういうことね」とニヤリとする仕掛けになっている。鍵盤中央付近で汚れが気になったらしいあたりとか、妙にリアルだ。

譜面の表題は、Jeff DePaoliさんという人のアレンジなる『Coronavirus Etude』とある。見たところ何やら現代曲っぽいが、「For Piano and Disinfecting Wipe(ピアノと消毒ウェットタオルのために)」の副題がヒントで、ピアノ弾きなら「ああ、そういうことね」とニヤリとする仕掛けになっている。鍵盤中央付近で汚れが気になったらしいあたりとか、妙にリアルだ。譜面を読み込むと、ありそうで存在しない音楽用語がそこかしこに紛れていて、相当に芸が細かい。冒頭のcol Purello(Purellは消毒液のブランドなので「消毒液を使って」か)、三段目のCloroxissimo(Cloroxは漂白剤ブランドなので「最大限ピカピカに」くらいの意味か)、最後から2小節目のsenza infeczione(感染しないで)、など。仕掛けの白眉は最終小節のseccoで、打楽器等の残響を止めて音を鋭く切る指示として使われる実在の音楽用語だ。ただし、ピアノ曲の譜面で見たことはない。イタリア語でもともと乾燥を意味する言葉(ワインの辛口を意味することもある)なので、消毒後の鍵盤を乾かせという指示らしい。Youtubeを検索すると実演版もいくつか出てくるが、演奏よりも譜面を眺めることを想定されたと思われる、マニアックで奥ゆかしいジョークである。

新型コロナで笑いを取るとは不謹慎な、と眉をひそめる向きもあるかも知れないが、暗い世相だからこそ、ちょっとヤバめのジョークで陰鬱とした気分を吹き飛ばしたい。

追記(3/16):冒頭の「Molto Rub-ato」(テンポを自由に揺らして弾く指示)中のハイフンに引っかかりつつスルーしていたが、Rub(こする)を浮かび上がらせていることに今気がついた。

追記2(8/23):ピアノの鍵盤をアルコール除菌することは、ひび割れの原因になったりとご法度なので、実演はおすすめしない。

舞台に上がる、舞台であがる: ピアニスト編 [音楽]

岩城宏之氏の著書で読んだ覚えがあるが、本番前のスヴャトスラフ・リヒテルは足が震えて歩けないほど緊張していたのだそうである。マルタ・アルゲリッチも彼女の豪放なイメージと裏腹に、リサイタル前にしばしば極度の不安に襲われたことを本人が告白している(症状がひどいときはドタキャンしてしまう)。伝説の名ピアニストですら人前で弾くことは重圧なのだから、少なからぬ音楽家にとってあがり症が切実な問題であることは想像に難くない。

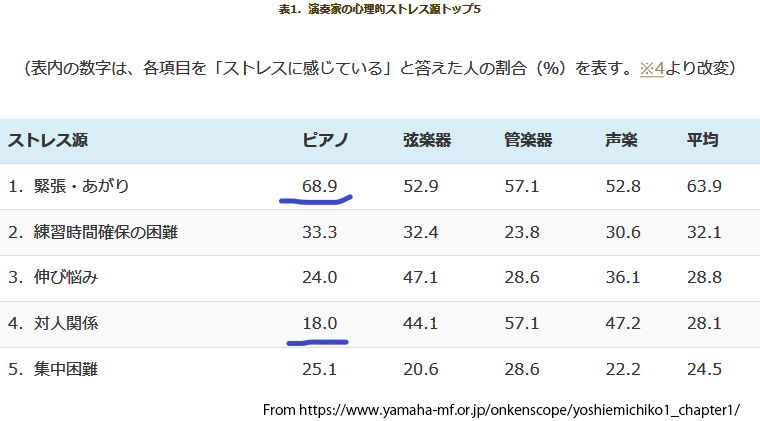

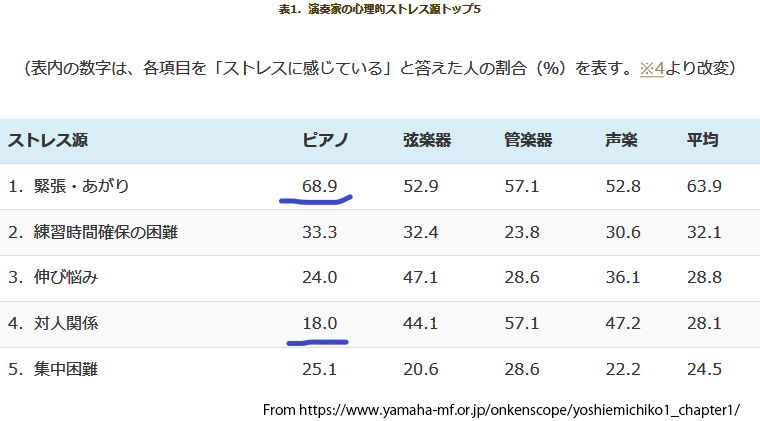

個人差も大きいが、演奏家の中でピアニストはとくにアガりやすいという面白い研究がある(吉江路子さんという心理学者のコラム参照)。下表によると、緊張をストレスと訴える演奏家は弦楽器奏者や声楽家では半数強だが、ピアニストの場合その割合が68.9%と突出している。オーケストラやコーラスの一員として舞台に立つ人も多い弦楽器や声楽に比べ、ソロで注目を一身に集めやすいピアノはよりストレスに晒されやがちという分析である。確かにもっともな説明だが、理由はまだほかにもありそうだ。

現代のピアノはアナログ楽器としてはこの上なく複雑で繊細なメカで、メーカーによって鍵盤の重さや音色が違うのはもちろん、同じラインで作られた同じ型番のピアノでさえ全く同一の楽器は二つとして存在しない。しかしピアニストは自分の楽器を持ち歩けないので、演奏会では会場設置のピアノを受け入れるほかない。トップクラスのプロなら音楽上の好みに応えてくれる腕利きの調律師がついたり、別格のマエストロならお気に入りのピアノと一緒に世界を飛び回る人もいるが、コンクールなどでは初対面のピアノにリハ無しで臨む事態も珍しくない。ただでさえ緊張する舞台で、最初の音符を鳴らすまでどんなピアノかわからないのはスリリングだ。そっと柔らかいピアニッシモのつもりが意に反して甲高いメゾフォルテが鳴り出したりすると、それだけでパニック寸前だ。百戦錬磨のプロはどんな楽器に当たっても瞬時に調整し弾きこなすものと想像するが、経験の浅いアマチュアにはとてもそんな余裕はない。

演奏家にとって、楽器は本来とてもパーソナルなものだ。人体そのものが楽器である声楽家はその最たるものだが、弦にしろ管にせよ発音の振動を直接身体で受け止める楽器は、演奏行為が身体感覚と密接に連動している。ある意味で分身に近いものだからどこで弾くにも自分の楽器を大切に抱えて持っていくし、もし他人の楽器で演奏する羽目になれば何かしら違和感を拭えないはずだ。一方、ほとんどのピアニストにとって分身を同行させる贅沢は許されず、訪れた先のステージ中央でツンと澄まして鎮座する「アカの他人」に自分の音楽を丸ごと委ねる他ない。ステージで慣れない楽器とのぎこちないコミュニケーションに絶えず悩まされるピアニスト固有の事情が、7割ものピアニストがあがりに悩む遠因なのではないか。

ところで上の表中でもう一つ面白いデータがある。ピアニストは弦楽器、管楽器、声楽いずれの演奏家と比べても、対人関係のストレスを訴える割合が圧倒的に低いのだ(2割に満たない)。上述の通りピアノはソロが多いので、アンサンブルで同業者どうしが衝突する機会が少ないという事情はあるだろう。だが、ピアニストは楽器という「他者」といかに折り合うべきかという難題と日々向き合っていることを思い出してほしい。楽器と演奏家を隔てる圧倒的な距離感に比べれば、対人関係の軋みなど大した問題ではないのかもしれない。一度本職のピアニストに聞いてみたいところである。

個人差も大きいが、演奏家の中でピアニストはとくにアガりやすいという面白い研究がある(吉江路子さんという心理学者のコラム参照)。下表によると、緊張をストレスと訴える演奏家は弦楽器奏者や声楽家では半数強だが、ピアニストの場合その割合が68.9%と突出している。オーケストラやコーラスの一員として舞台に立つ人も多い弦楽器や声楽に比べ、ソロで注目を一身に集めやすいピアノはよりストレスに晒されやがちという分析である。確かにもっともな説明だが、理由はまだほかにもありそうだ。

現代のピアノはアナログ楽器としてはこの上なく複雑で繊細なメカで、メーカーによって鍵盤の重さや音色が違うのはもちろん、同じラインで作られた同じ型番のピアノでさえ全く同一の楽器は二つとして存在しない。しかしピアニストは自分の楽器を持ち歩けないので、演奏会では会場設置のピアノを受け入れるほかない。トップクラスのプロなら音楽上の好みに応えてくれる腕利きの調律師がついたり、別格のマエストロならお気に入りのピアノと一緒に世界を飛び回る人もいるが、コンクールなどでは初対面のピアノにリハ無しで臨む事態も珍しくない。ただでさえ緊張する舞台で、最初の音符を鳴らすまでどんなピアノかわからないのはスリリングだ。そっと柔らかいピアニッシモのつもりが意に反して甲高いメゾフォルテが鳴り出したりすると、それだけでパニック寸前だ。百戦錬磨のプロはどんな楽器に当たっても瞬時に調整し弾きこなすものと想像するが、経験の浅いアマチュアにはとてもそんな余裕はない。

演奏家にとって、楽器は本来とてもパーソナルなものだ。人体そのものが楽器である声楽家はその最たるものだが、弦にしろ管にせよ発音の振動を直接身体で受け止める楽器は、演奏行為が身体感覚と密接に連動している。ある意味で分身に近いものだからどこで弾くにも自分の楽器を大切に抱えて持っていくし、もし他人の楽器で演奏する羽目になれば何かしら違和感を拭えないはずだ。一方、ほとんどのピアニストにとって分身を同行させる贅沢は許されず、訪れた先のステージ中央でツンと澄まして鎮座する「アカの他人」に自分の音楽を丸ごと委ねる他ない。ステージで慣れない楽器とのぎこちないコミュニケーションに絶えず悩まされるピアニスト固有の事情が、7割ものピアニストがあがりに悩む遠因なのではないか。

ところで上の表中でもう一つ面白いデータがある。ピアニストは弦楽器、管楽器、声楽いずれの演奏家と比べても、対人関係のストレスを訴える割合が圧倒的に低いのだ(2割に満たない)。上述の通りピアノはソロが多いので、アンサンブルで同業者どうしが衝突する機会が少ないという事情はあるだろう。だが、ピアニストは楽器という「他者」といかに折り合うべきかという難題と日々向き合っていることを思い出してほしい。楽器と演奏家を隔てる圧倒的な距離感に比べれば、対人関係の軋みなど大した問題ではないのかもしれない。一度本職のピアニストに聞いてみたいところである。

伴奏ピアニスト [音楽]

ピアニストには、ソリストと伴奏者がいる。ソリストは、リサイタルにせよコンチェルトにせよステージの主役を張る。伴奏者は、歌手やヴァイオリニストなど別奏者のリサイタルで脇役に徹する。ヴァイオリン・リサイタルというと出演者はふつう伴奏者込みで2人のはずだが、本来は独りでやる演奏会をリサイタルというから、伴奏者は頭数にもカウントされていない黒子扱いだ。プロのピアニストを目指す音楽家の卵は、大抵ソリストを夢見ているのではないか。黒子だってショーの進行に不可欠な役回りとわかっていても、やはり舞台に乗るからにはスポットライトをセンターで浴びたい、と思う人がコンサートピアニストに憧れるわけだから。

ピアニストには、ソリストと伴奏者がいる。ソリストは、リサイタルにせよコンチェルトにせよステージの主役を張る。伴奏者は、歌手やヴァイオリニストなど別奏者のリサイタルで脇役に徹する。ヴァイオリン・リサイタルというと出演者はふつう伴奏者込みで2人のはずだが、本来は独りでやる演奏会をリサイタルというから、伴奏者は頭数にもカウントされていない黒子扱いだ。プロのピアニストを目指す音楽家の卵は、大抵ソリストを夢見ているのではないか。黒子だってショーの進行に不可欠な役回りとわかっていても、やはり舞台に乗るからにはスポットライトをセンターで浴びたい、と思う人がコンサートピアニストに憧れるわけだから。伴奏者であれば、ソリストほどの才能や技術は必要ないと思われるだろうか。もちろん、そんなことはない。確かに、伴奏ピアニストがコンチェルト並のきらびやかな技巧を披露する機会はあまりない。しかし保育園で先生が弾くオルガン伴奏のように和音を押してリズムを刻んでいるだけでもない(もし超越技巧のオルガン演奏を披露している保育士さんがおられたらゴメンなさい)。ヴァイオリニストにとって重要なレパートリーを占める数々のヴァイオリン・ソナタだって、正確には「ピアノとヴァイオリンためのソナタ」であり、両者の地位は本来対等だ。いやむしろピアノの比重のほうが大きいと言っても過言ではない。ブラームスとかフランクとか、ピアノパートの弾きごたえが生半可でなく伴奏だけで結構曲になってしまうヴァイオリン・ソナタの傑作も多いのである。優れた伴奏者を確保できるかどうかは、リサイタルの成否を左右しかねない重要案件ではないかと想像する。

かつてジェラルド・ムーアという名伴奏ピアニストがいた。フィッシャー=ディースカウを始め往年の名歌手が好んでパートナーに指名したことで知られる、プロが認めたプロだ。しかし巷で名前が広く認知されている伴奏ピアニストはほとんどいない。コンサート(最近あまり行っていないが)の入り口でもらうチラシの片隅に小さく名前が載った伴奏者に見覚えがあると、ああ相変わらず頼りにされているのか、と他人事なのにちょっと嬉しくなったものだ。時代劇には知る人ぞ知る殺陣の名人がいて、ここぞという時に切られる名演技にシビれる隠れファンがいると聞く。どの世界でも、陰で舞台に華を添える伝説のベテランがいるのだ。

伴奏ピアニストは、主役の奏でる音楽に注意深く耳を傾ける。が、単に聞いているだけではない。聞いてから合わせるのでは、脳内や筋肉の神経を情報が伝達する反応時間のぶんだけ必ず遅れる。たとえそれがコンマ1秒のズレだったとしても、音楽にとっては致命的だ。だから、伴奏者は相方の音楽が流れる行方をあらかじめ予測できなければならない。落ち着いてしみじみ弾く人、ノリノリに飛ばして先を行く人、テンポを大胆に揺らして歌う人、淡々と控えめに奏でる人。器用な伴奏者は、さまざまな音楽的個性に憑依できる引き出しをたくさん持っている。そして曲が始まるやいなやパートナーのクセを察知し、瞬時に適切な引き出しを選ぶ。自己を無にして相手に染まるということではない。伴奏者だって一人前の音楽家である以上、己の美学がある。だから、違う音楽的個性がぶつかり合う緊張感を疎まず楽しめる人が伴奏者に向いている。自分だけの引き出しを誰よりも美しく磨くのがソリストだとすれば、あちらこちらの引き出しから思わぬ宝物を見つけて愛でるのが伴奏者だ。

実社会にも、ソリストと伴奏者がいる。人が集まれば輪の中心で場を沸かせる者がいれば、じっと耳を傾ける人もいる。仕事や学校のちょっとした晴れ舞台のために頑張っている人もいれば、それを傍らで見守る誰かがいる。ソリストであることは日々を輝かせてくれるが、知らないうちに気が張って疲れてしまい、ふと立ち止まって不安になることもある。そんなとき、良き伴奏者に出会えた人は幸せ者だ。熟練の伴奏者は、スポットライトの下で揺らめく数多の喜怒哀楽を受け止め寄り添ってきた、人生の達人なのだから。

音楽の父 [音楽]

私が子供の頃、父は興が乗ると時々ピアノに向かった。そして唯一の十八番、モーツァルトの『戴冠式』協奏曲2楽章の出だしを見よう見まねで弾く。旋律をハ長調(原曲はイ長調)で奏でる右手にかぶせて、左手はひたすらドソミソを繰り返すのだった。いくらコードが代わっても無限ドソミソが止まらないのだが、それで意外に曲になってしまうあたりはさすがモーツァルト、奇跡のメロディーである。小さい頃ピアノが習いたいと母親に懇願したがそんな金はないと相手にされなかった、というのが父の弁明だが、ある日祖母に尋ねると「そげん話いちども聞いたことなか!」と一蹴された。二人が鬼籍に入って久しい今となっては真相を確かめるすべもない。

右手が旋律で左手が伴奏、という役割分担はピアノ曲の基本形だが、そうはいかないのがJ.S.バッハである。初級者が避けて通れないインヴェンションですら、左手は容赦なく右手と対等のパッセージを任される。この難関を何とか乗り越え『平均律』まで辿り着いた猛者を待ち受けるのは、4声・5声のフーガという魔物だ。早回しはないし音の数も決して多くないのに、人間の指は片手で2つ3つのメロディーを同時に奏でるように進化してきたわけではないから、とにかく難しい。かつてピアノをかじってドロップアウトした人の多くは、バッハと聞くとトラウマのように苦行の日々を思い出すかもしれない。

右手が旋律で左手が伴奏、という役割分担はピアノ曲の基本形だが、そうはいかないのがJ.S.バッハである。初級者が避けて通れないインヴェンションですら、左手は容赦なく右手と対等のパッセージを任される。この難関を何とか乗り越え『平均律』まで辿り着いた猛者を待ち受けるのは、4声・5声のフーガという魔物だ。早回しはないし音の数も決して多くないのに、人間の指は片手で2つ3つのメロディーを同時に奏でるように進化してきたわけではないから、とにかく難しい。かつてピアノをかじってドロップアウトした人の多くは、バッハと聞くとトラウマのように苦行の日々を思い出すかもしれない。

ある日プロイセン王フリードリヒ2世を訪ねたバッハは、王からいきなり主題を示され、この旋律をもとに3声のフーガを即興で弾いてみよと請われる。これをこともなげにこなしてみせたバッハに対し、鼻をあかされた(と思ったか定かでないが)フリードリヒ大王は、ならば次は6声で弾いてみたまえ、と無茶ぶりがエスカレートする。さすがにこれには音を上げたバッハだったが、王の主題をめぐる数々の楽曲はのちに晩年の代表作『音楽の捧げもの』に結実する。というのはよく知られたエピソードだが、たとえ3声であろうと初見の主題でフーガを即興演奏するなど人智を超えている。それだけ聞けば都市伝説かと疑うが、6声版は手に負えず持ち帰ったというエピソードが逆にリアルでもっともらしい。バッハにとっては『平均律』で早々に挫折する凡庸なピアノ弾きの苦悩など「何で?」と思うだろうか。

曲名を知らずとも、『ゴールドベルク変奏曲』の美しいアリアは誰もが一度は耳にしたことがあるだろう。ドラマやCMでしばしば使われるが、『羊たちの沈黙』でレクター博士が愛聴していた影響か、静かな狂気を暗示する仕様になってしまった感もある。真偽はともかく某伯爵が不眠のつれづれに聞くためバッハが作曲したという逸話があるので、怖くて本当に寝られない曲になってしまっては元も子もない。バラエティに豊む30の変奏を従える原曲はCD一枚を独占する長大な音楽だが、ぜひ全曲を通して聴きたい作品である。この曲の白眉は、最後の変奏が華々しく幕を下ろしたあと、一瞬の沈黙をおいて冒頭のアリアがそっと戻ってくる瞬間だ。何年も世界を放浪した末ついに故郷に帰って来たかのような、懐かしさと安らぎが混然となった想いでいっぱいになる。

バッハの晩年は、バロック音楽が廃れて古典派が台頭する過渡期にあった。演奏家としての名声に釣り合わず、作曲家バッハは古臭い保守派と見なされがちだったようである。バッハ最期の大作『フーガの技法』は、今でこそ音楽史に聳える金字塔の一つだが、作曲当時すでに時代の主流から外れていた。『フーガの技法』中もっとも謎めいた一曲(コントラプンクトゥス14番)は未完の絶筆であり、末尾の小節は書きかけのままプツッと途切れている。補筆の試みもなくはないが、大抵は遺稿どおり尻切れとんぼに演奏され、聞き手は音楽の途中で不意に永遠の虚空に放置される。まるで去りゆく時代に引導を渡すことを拒んだバッハが、そこで時を止めてしまったかのように。

バッハの晩年は、バロック音楽が廃れて古典派が台頭する過渡期にあった。演奏家としての名声に釣り合わず、作曲家バッハは古臭い保守派と見なされがちだったようである。バッハ最期の大作『フーガの技法』は、今でこそ音楽史に聳える金字塔の一つだが、作曲当時すでに時代の主流から外れていた。『フーガの技法』中もっとも謎めいた一曲(コントラプンクトゥス14番)は未完の絶筆であり、末尾の小節は書きかけのままプツッと途切れている。補筆の試みもなくはないが、大抵は遺稿どおり尻切れとんぼに演奏され、聞き手は音楽の途中で不意に永遠の虚空に放置される。まるで去りゆく時代に引導を渡すことを拒んだバッハが、そこで時を止めてしまったかのように。

今でこそバッハは誰もが認める「音楽の父」だが、存命中は王様に無理難題でいびられ、同時代人には旧世代の堅物と疎まれ、ずいぶんと不憫な父だった。でも世間から忘れられた不遇の時代にも、玄人ウケするバッハの音楽は数々の巨匠たちのハートをしっかり掴んでいた。ベートーベンがオヤジな駄洒落も辞さず「バッハはBach(小川)じゃない、海と呼ばねば」と喝破したことは有名だ。若きメンデルスゾーンは永らく埋もれていた『マタイ受難曲』の復活上演を成功に導き、カザルスは誰も見向きもしなかった『無伴奏チェロ組曲』の真価を見抜いて再評価に努め、青年グールドは地味すぎて制作側が渋った『ゴールドベルク変奏曲』をデビューアルバムに選んで楽曲もろとも有名になった。バッハを敬愛する「子供たち」の尽力がその復権を支え、音楽の父は音楽室の壁を飾る常連になった。父、冥利に尽きるのではないか。

右手が旋律で左手が伴奏、という役割分担はピアノ曲の基本形だが、そうはいかないのがJ.S.バッハである。初級者が避けて通れないインヴェンションですら、左手は容赦なく右手と対等のパッセージを任される。この難関を何とか乗り越え『平均律』まで辿り着いた猛者を待ち受けるのは、4声・5声のフーガという魔物だ。早回しはないし音の数も決して多くないのに、人間の指は片手で2つ3つのメロディーを同時に奏でるように進化してきたわけではないから、とにかく難しい。かつてピアノをかじってドロップアウトした人の多くは、バッハと聞くとトラウマのように苦行の日々を思い出すかもしれない。

右手が旋律で左手が伴奏、という役割分担はピアノ曲の基本形だが、そうはいかないのがJ.S.バッハである。初級者が避けて通れないインヴェンションですら、左手は容赦なく右手と対等のパッセージを任される。この難関を何とか乗り越え『平均律』まで辿り着いた猛者を待ち受けるのは、4声・5声のフーガという魔物だ。早回しはないし音の数も決して多くないのに、人間の指は片手で2つ3つのメロディーを同時に奏でるように進化してきたわけではないから、とにかく難しい。かつてピアノをかじってドロップアウトした人の多くは、バッハと聞くとトラウマのように苦行の日々を思い出すかもしれない。ある日プロイセン王フリードリヒ2世を訪ねたバッハは、王からいきなり主題を示され、この旋律をもとに3声のフーガを即興で弾いてみよと請われる。これをこともなげにこなしてみせたバッハに対し、鼻をあかされた(と思ったか定かでないが)フリードリヒ大王は、ならば次は6声で弾いてみたまえ、と無茶ぶりがエスカレートする。さすがにこれには音を上げたバッハだったが、王の主題をめぐる数々の楽曲はのちに晩年の代表作『音楽の捧げもの』に結実する。というのはよく知られたエピソードだが、たとえ3声であろうと初見の主題でフーガを即興演奏するなど人智を超えている。それだけ聞けば都市伝説かと疑うが、6声版は手に負えず持ち帰ったというエピソードが逆にリアルでもっともらしい。バッハにとっては『平均律』で早々に挫折する凡庸なピアノ弾きの苦悩など「何で?」と思うだろうか。

曲名を知らずとも、『ゴールドベルク変奏曲』の美しいアリアは誰もが一度は耳にしたことがあるだろう。ドラマやCMでしばしば使われるが、『羊たちの沈黙』でレクター博士が愛聴していた影響か、静かな狂気を暗示する仕様になってしまった感もある。真偽はともかく某伯爵が不眠のつれづれに聞くためバッハが作曲したという逸話があるので、怖くて本当に寝られない曲になってしまっては元も子もない。バラエティに豊む30の変奏を従える原曲はCD一枚を独占する長大な音楽だが、ぜひ全曲を通して聴きたい作品である。この曲の白眉は、最後の変奏が華々しく幕を下ろしたあと、一瞬の沈黙をおいて冒頭のアリアがそっと戻ってくる瞬間だ。何年も世界を放浪した末ついに故郷に帰って来たかのような、懐かしさと安らぎが混然となった想いでいっぱいになる。

バッハの晩年は、バロック音楽が廃れて古典派が台頭する過渡期にあった。演奏家としての名声に釣り合わず、作曲家バッハは古臭い保守派と見なされがちだったようである。バッハ最期の大作『フーガの技法』は、今でこそ音楽史に聳える金字塔の一つだが、作曲当時すでに時代の主流から外れていた。『フーガの技法』中もっとも謎めいた一曲(コントラプンクトゥス14番)は未完の絶筆であり、末尾の小節は書きかけのままプツッと途切れている。補筆の試みもなくはないが、大抵は遺稿どおり尻切れとんぼに演奏され、聞き手は音楽の途中で不意に永遠の虚空に放置される。まるで去りゆく時代に引導を渡すことを拒んだバッハが、そこで時を止めてしまったかのように。

バッハの晩年は、バロック音楽が廃れて古典派が台頭する過渡期にあった。演奏家としての名声に釣り合わず、作曲家バッハは古臭い保守派と見なされがちだったようである。バッハ最期の大作『フーガの技法』は、今でこそ音楽史に聳える金字塔の一つだが、作曲当時すでに時代の主流から外れていた。『フーガの技法』中もっとも謎めいた一曲(コントラプンクトゥス14番)は未完の絶筆であり、末尾の小節は書きかけのままプツッと途切れている。補筆の試みもなくはないが、大抵は遺稿どおり尻切れとんぼに演奏され、聞き手は音楽の途中で不意に永遠の虚空に放置される。まるで去りゆく時代に引導を渡すことを拒んだバッハが、そこで時を止めてしまったかのように。今でこそバッハは誰もが認める「音楽の父」だが、存命中は王様に無理難題でいびられ、同時代人には旧世代の堅物と疎まれ、ずいぶんと不憫な父だった。でも世間から忘れられた不遇の時代にも、玄人ウケするバッハの音楽は数々の巨匠たちのハートをしっかり掴んでいた。ベートーベンがオヤジな駄洒落も辞さず「バッハはBach(小川)じゃない、海と呼ばねば」と喝破したことは有名だ。若きメンデルスゾーンは永らく埋もれていた『マタイ受難曲』の復活上演を成功に導き、カザルスは誰も見向きもしなかった『無伴奏チェロ組曲』の真価を見抜いて再評価に努め、青年グールドは地味すぎて制作側が渋った『ゴールドベルク変奏曲』をデビューアルバムに選んで楽曲もろとも有名になった。バッハを敬愛する「子供たち」の尽力がその復権を支え、音楽の父は音楽室の壁を飾る常連になった。父、冥利に尽きるのではないか。

大きい手、小さい手 [音楽]

陸上競技にしろ水泳にしろ、生まれ持った体格次第でずいぶん損得がある。欧米の選手は、アジア人に比べ明らかに図体のでかい人が多い。身長170cmと190cmではリーチが10%以上違うのだから、こちらが100m泳ぐならあっちは110mで戦ってもらわないと不公平ではないか、という不満は素人の浅知恵か。でもそんな身体的ハンディをものともせず、世界で堂々とメダルを獲って来る日本人選手が何人もいる。

体の大きさがパフォーマンスに影響するのは、アスリートに限らない。小柄なピアニストにとって、大きい手の持ち主は憧れの的だ。10度(ドからなら(レミファソラシドレ)ミまでの音程)を同時に掴みたい、跳躍の多いアルペジオを楽に弾きたい、という願いは体格に恵まれない多くの日本人ピアノ弾きの夢ではないか。実際、手が小さい弾き手には苦行のようなピアノ曲は数知れない。リストは相当大きな手の持ち主だったそうで(10度どころか12度まで届いたらしい)、彼のピアノ曲は本人がリサイタルで弾く演奏効果が映えるように作られているから、手が小さいピアニストへの配慮など微塵もない。輝かしい才能に加え長身のイケメンだったリストには女性ファンの追っかけも多く、コンサートではしばしば失神者が出たというから、さながらビジュアル系バンドのライブのような様相を呈していたものと思われる。クラシックは当時最先端のポップだったのだ。

ラフマニノフもリストに匹敵する巨大な手の持ち主だったと言われている。身長2メートル近い大男だったというから、当然といえば当然だ。だが恵まれた体躯に似合わず内面は非常に繊細な人物で、交響曲1番の初演が酷評されるや完全に心が折れてしまい、以後数年にわたり作曲がまるで手に着かない落ち込みようだった。もともと寡黙でとっつきにくい性格だったらしいが、すこしネクラなくらいが作曲家には向いているのかも知れない。有名なピアノ協奏曲2番にように甘美で親しみやすいラフマニノフはむしろ例外で、彼の真骨頂である独奏曲の数々は暗い情念と晦渋な気配が色濃く、深遠で味わい深い絶品揃いである。とは言え、10度が届かないピアニストへの気配りはやはり薄い。

逆に小さな手の持ち主だったのがスクリャービンで、楽に届くのは8度(1オクターブ)までだったと言われている。スクリャービンの練習曲には一つだけ右手で9度の和音を連打し続ける小品(作品65-1)があり、作曲者本人の手で弾きこなすのはかなり厳しかったはずだ。事実、スクリャービンはこの曲を人前では決して弾かなかったと伝えられている。自分で弾けない曲をわざわざ書くなよ、とツッコミを入れたくなるが、ひょっとすると彼のコンプレックスの裏返しだったのだろうか。スクリャービンはラフマニノフと音楽院の同期で、自ずとお互いをライバルとして意識する関係にあった。巨大な手で楽々と和音を掴むラフマニノフの演奏を聞きつつ、スクリャービンは密かに自分の小さな両手を見つめ嘆息していたかも知れない。それでも彼は優れたピアニストであり、他の追随を許さぬ大作曲家であった。体の弱かったスクリャービンが40代で早逝したとき、ラフマニノフはその大きな手で偉大なライバルの棺を担いだ。

逆に小さな手の持ち主だったのがスクリャービンで、楽に届くのは8度(1オクターブ)までだったと言われている。スクリャービンの練習曲には一つだけ右手で9度の和音を連打し続ける小品(作品65-1)があり、作曲者本人の手で弾きこなすのはかなり厳しかったはずだ。事実、スクリャービンはこの曲を人前では決して弾かなかったと伝えられている。自分で弾けない曲をわざわざ書くなよ、とツッコミを入れたくなるが、ひょっとすると彼のコンプレックスの裏返しだったのだろうか。スクリャービンはラフマニノフと音楽院の同期で、自ずとお互いをライバルとして意識する関係にあった。巨大な手で楽々と和音を掴むラフマニノフの演奏を聞きつつ、スクリャービンは密かに自分の小さな両手を見つめ嘆息していたかも知れない。それでも彼は優れたピアニストであり、他の追随を許さぬ大作曲家であった。体の弱かったスクリャービンが40代で早逝したとき、ラフマニノフはその大きな手で偉大なライバルの棺を担いだ。

リストやラフマニノフの作品と違い、1オクターブが届く手ならほぼストレスなく大抵の音を掴めるのがショパンのピアノ曲である。実際、彼自身の手は同世代のリストほど大きくはなかった。ショパンは華麗な演奏効果を狙う曲でもむやみに音程の広い和音を鳴らすような音作りはせず、手のサイズで弾き手を選別しない懐の深さが譜面からにじみ出る。例えばショパンの練習曲集の冒頭、右手で音域の広いアルペジオが綿々と続く有名な曲がある(作品10‐1)。手の小さいピアニストには厄介な難曲だが、手が大きくないと原理的に届かない音符は一箇所たりとも出てこない。指使いや手首の使い方を工夫する修行が要求されるが、丁寧にさらえばいつかは譜面通り弾けるように作られているのだ。まるで、「手が小さいハンディはね、練習して技術でカバーすればいいんだよ、それができれば手の大きさなんて関係ないさ」というショパンのエールのようだ。ちょうど、小柄な水泳選手が人一倍努力を重ね、体型で利のあるライバル選手をスピードで凌駕するように。

リストやラフマニノフの作品と違い、1オクターブが届く手ならほぼストレスなく大抵の音を掴めるのがショパンのピアノ曲である。実際、彼自身の手は同世代のリストほど大きくはなかった。ショパンは華麗な演奏効果を狙う曲でもむやみに音程の広い和音を鳴らすような音作りはせず、手のサイズで弾き手を選別しない懐の深さが譜面からにじみ出る。例えばショパンの練習曲集の冒頭、右手で音域の広いアルペジオが綿々と続く有名な曲がある(作品10‐1)。手の小さいピアニストには厄介な難曲だが、手が大きくないと原理的に届かない音符は一箇所たりとも出てこない。指使いや手首の使い方を工夫する修行が要求されるが、丁寧にさらえばいつかは譜面通り弾けるように作られているのだ。まるで、「手が小さいハンディはね、練習して技術でカバーすればいいんだよ、それができれば手の大きさなんて関係ないさ」というショパンのエールのようだ。ちょうど、小柄な水泳選手が人一倍努力を重ね、体型で利のあるライバル選手をスピードで凌駕するように。

体の大きさがパフォーマンスに影響するのは、アスリートに限らない。小柄なピアニストにとって、大きい手の持ち主は憧れの的だ。10度(ドからなら(レミファソラシドレ)ミまでの音程)を同時に掴みたい、跳躍の多いアルペジオを楽に弾きたい、という願いは体格に恵まれない多くの日本人ピアノ弾きの夢ではないか。実際、手が小さい弾き手には苦行のようなピアノ曲は数知れない。リストは相当大きな手の持ち主だったそうで(10度どころか12度まで届いたらしい)、彼のピアノ曲は本人がリサイタルで弾く演奏効果が映えるように作られているから、手が小さいピアニストへの配慮など微塵もない。輝かしい才能に加え長身のイケメンだったリストには女性ファンの追っかけも多く、コンサートではしばしば失神者が出たというから、さながらビジュアル系バンドのライブのような様相を呈していたものと思われる。クラシックは当時最先端のポップだったのだ。

ラフマニノフもリストに匹敵する巨大な手の持ち主だったと言われている。身長2メートル近い大男だったというから、当然といえば当然だ。だが恵まれた体躯に似合わず内面は非常に繊細な人物で、交響曲1番の初演が酷評されるや完全に心が折れてしまい、以後数年にわたり作曲がまるで手に着かない落ち込みようだった。もともと寡黙でとっつきにくい性格だったらしいが、すこしネクラなくらいが作曲家には向いているのかも知れない。有名なピアノ協奏曲2番にように甘美で親しみやすいラフマニノフはむしろ例外で、彼の真骨頂である独奏曲の数々は暗い情念と晦渋な気配が色濃く、深遠で味わい深い絶品揃いである。とは言え、10度が届かないピアニストへの気配りはやはり薄い。

逆に小さな手の持ち主だったのがスクリャービンで、楽に届くのは8度(1オクターブ)までだったと言われている。スクリャービンの練習曲には一つだけ右手で9度の和音を連打し続ける小品(作品65-1)があり、作曲者本人の手で弾きこなすのはかなり厳しかったはずだ。事実、スクリャービンはこの曲を人前では決して弾かなかったと伝えられている。自分で弾けない曲をわざわざ書くなよ、とツッコミを入れたくなるが、ひょっとすると彼のコンプレックスの裏返しだったのだろうか。スクリャービンはラフマニノフと音楽院の同期で、自ずとお互いをライバルとして意識する関係にあった。巨大な手で楽々と和音を掴むラフマニノフの演奏を聞きつつ、スクリャービンは密かに自分の小さな両手を見つめ嘆息していたかも知れない。それでも彼は優れたピアニストであり、他の追随を許さぬ大作曲家であった。体の弱かったスクリャービンが40代で早逝したとき、ラフマニノフはその大きな手で偉大なライバルの棺を担いだ。

逆に小さな手の持ち主だったのがスクリャービンで、楽に届くのは8度(1オクターブ)までだったと言われている。スクリャービンの練習曲には一つだけ右手で9度の和音を連打し続ける小品(作品65-1)があり、作曲者本人の手で弾きこなすのはかなり厳しかったはずだ。事実、スクリャービンはこの曲を人前では決して弾かなかったと伝えられている。自分で弾けない曲をわざわざ書くなよ、とツッコミを入れたくなるが、ひょっとすると彼のコンプレックスの裏返しだったのだろうか。スクリャービンはラフマニノフと音楽院の同期で、自ずとお互いをライバルとして意識する関係にあった。巨大な手で楽々と和音を掴むラフマニノフの演奏を聞きつつ、スクリャービンは密かに自分の小さな両手を見つめ嘆息していたかも知れない。それでも彼は優れたピアニストであり、他の追随を許さぬ大作曲家であった。体の弱かったスクリャービンが40代で早逝したとき、ラフマニノフはその大きな手で偉大なライバルの棺を担いだ。 リストやラフマニノフの作品と違い、1オクターブが届く手ならほぼストレスなく大抵の音を掴めるのがショパンのピアノ曲である。実際、彼自身の手は同世代のリストほど大きくはなかった。ショパンは華麗な演奏効果を狙う曲でもむやみに音程の広い和音を鳴らすような音作りはせず、手のサイズで弾き手を選別しない懐の深さが譜面からにじみ出る。例えばショパンの練習曲集の冒頭、右手で音域の広いアルペジオが綿々と続く有名な曲がある(作品10‐1)。手の小さいピアニストには厄介な難曲だが、手が大きくないと原理的に届かない音符は一箇所たりとも出てこない。指使いや手首の使い方を工夫する修行が要求されるが、丁寧にさらえばいつかは譜面通り弾けるように作られているのだ。まるで、「手が小さいハンディはね、練習して技術でカバーすればいいんだよ、それができれば手の大きさなんて関係ないさ」というショパンのエールのようだ。ちょうど、小柄な水泳選手が人一倍努力を重ね、体型で利のあるライバル選手をスピードで凌駕するように。

リストやラフマニノフの作品と違い、1オクターブが届く手ならほぼストレスなく大抵の音を掴めるのがショパンのピアノ曲である。実際、彼自身の手は同世代のリストほど大きくはなかった。ショパンは華麗な演奏効果を狙う曲でもむやみに音程の広い和音を鳴らすような音作りはせず、手のサイズで弾き手を選別しない懐の深さが譜面からにじみ出る。例えばショパンの練習曲集の冒頭、右手で音域の広いアルペジオが綿々と続く有名な曲がある(作品10‐1)。手の小さいピアニストには厄介な難曲だが、手が大きくないと原理的に届かない音符は一箇所たりとも出てこない。指使いや手首の使い方を工夫する修行が要求されるが、丁寧にさらえばいつかは譜面通り弾けるように作られているのだ。まるで、「手が小さいハンディはね、練習して技術でカバーすればいいんだよ、それができれば手の大きさなんて関係ないさ」というショパンのエールのようだ。ちょうど、小柄な水泳選手が人一倍努力を重ね、体型で利のあるライバル選手をスピードで凌駕するように。